A Substância: A Idealização, a Monstruosidade e o Terror da Cultura Masculina

Com uma trajetória interessante nos cinemas, A Substância, filme dirigido pela francesa Coralie Fargeat, chega ao streaming Mubi nessa quinta (31) como a grande estreia da plataforma no mês de outubro. O filme tem gerado barulho por vários motivos, e um deles, ao menos me parece, é pelo choque que o body horror acaba provocando, visto que é nesse subgênero com pouco apelo do grande público que a película de Fargeat se posiciona. Referenciando, as vezes até demais, os grandes clássicos do terror como O Iluminado (1980), Psicose (1960), A Mosca (1986), O Enigma de Outro Mundo (1982) – que são ótimos filmes e recomendo todos – ainda há espaço para ideias inteligentes, imagens vibrantes com fortes tons primários e a beleza do simbolismo visceral que o horror corporal proporciona quando bem trabalhado.

Além das citações cinematográficas conhecidas, o filme pode ser lido também como didático e até óbvio, especialmente na forma. Não tem grandes segredos, a força está na imagem, é tudo muito direto. As vezes parece que Coralie Fargeat pega na mão do espectador e vai levando e mostrando, passo-a-passo, cada coisinha interessante da sua mensagem e das grotescas imagens bem filmadas e com próteses bem-feitas. Talvez o final seja chocante e surpreendente pela “ausência” de limites de até onde é possível ir, o que confesso, gera um baita entretenimento. É geralmente nisso que as críticas menos animadas concentram seus esforços, já que é um body horror tradicional em alguns termos. De todo modo, existe um trunfo em A Substância que é o quão rico em discussão o filme consegue ser mesmo com suas imagens e narrativa muito instrutivas.

Elizabeth Sparkle, papel brilhantemente representado por Demi Moore – sendo difícil pensar em outra atriz fazendo esse papel – é uma famosa apresentadora de um programa matinal fitness na TV. Ao fazer 50 anos, é demitida sem qualquer cerimônia por estar muito velha para a indústria. Em desespero, recorre a uma substância experimental que promete transformá-la na melhor versão de si mesma. Mais bonita, mais jovem e mais perfeita. Esses são os mantras repetidos quase a exaustão em todo o filme, pois muito da crítica se concentra na forma que Hollywood descarta corpos femininos por estarem muito velhos para a indústria; muito velhos para serem desejados.

Essa leitura do envelhecimento geralmente vem do outro e depois do sujeito. Esse agente nomeador que distingue o que é velho e o que é novo, pode ser chamado de cultura. Os parâmetros, imposições e relaxamentos dessa cultura geralmente são masculinos, ainda que executados muitas vezes inconscientemente por mulheres – que não é o caso de Coralie Fargeat. Quem olha, legitima e detêm poder, historicamente, é o masculino. Esse papel de representante da cultura, ficou nas mãos de Dennis Quaid, interpretando o diretor de um canal de TV, Harvey – que parece impossível não o relacionar com Harvey Weinstein. Harvey desfruta de uma liberdade imune que Elizabeth jamais alcançará. Ao tentar desfrutar dessa liberdade, tal qual a Cinderela ao bater do relógio a meia noite, ela desmorona, a imagem se desfaz, literalmente.

A imagem é tudo (e uma breve história do narcisismo)

Sustentar a transformação da imagem não é para qualquer pessoa, especialmente quando a cultura impõe violentamente um padrão de beleza – seja lá o que isso quer dizer – performance (que também está na imagem produzida) e de negação da passagem do tempo. Elizabeth Sparkle, nossa protagonista, não consegue dar conta da perda do emprego e se rende a modificação do corpo através da substância. Nasce, literalmente pelas suas costas, uma nova versão de si, Sue (Margareth Qualley). Esse duplo de Elizabeth tem todos os atributos necessários para se manter na indústria do entretenimento: é mais jovem, mais bonita, não apresenta marcas do envelhecimento, exibe uma disposição vibrante e, mais importante, tem um corpo que pode ser comercializado e objetificado pelas lentes da TV. Sue é tudo o que Elizabeth foi um dia, e é para isso que ela parece querer retornar quando busca emprego no mesmo lugar que trabalhava. Esse movimento pode ser lido como uma pulsão à repetição, um indicativo de morte, já que Elizabeth parece não ver outra saída que não o retorno a um tempo e anseio que não volta mais.

Sigmund Freud escreveu em um dos seus mais notáveis textos, Sobre o Narcisismo: Uma Introdução (1914), que “uma pessoa amará o que foi outrora e não é mais, ou então o que possui as excelências que ela jamais teve”. Um Ego muito frágil tende a fazer idealizações muito fantasiosas de si mesmo, especialmente baseadas num prazer que está para chegar ou no retorno de algo que se teve. Existe um descompasso com o real, com o atual estado das coisas. Esse Ego, costumeiramente é refém do olhar, logo, do amor do outro – pais, família, sociedade – e não consegue, em si mesmo, se sustentar a ponto de sobreviver sem ser refém desse amor. É óbvio, ou pelo menos parece, que é necessário o olhar aprovador do outro, é a partir disso que, inclusive, construímos parte nossa imagem.

Somos animais dependentes. Essa história de não precisar e não depender de ninguém, é uma grande bobagem que cola muito com o discurso neoliberal em que o individualismo e a imagem de si como autossalvação prevalece. Somos seres sociais, que vivemos em coletividade e sem ela não sobreviveríamos. Quem escreve quer ser lido, quem faz filme quer que seja visto, quem canta quer ser ouvido, quem trabalha quer ser reconhecido. Essa é a base da formação do Ego, o olhar dos pais ou cuidadores inicialmente atravessa o sujeito, toma contornos e projeções na sociedade e garante a possibilidade de identificação a partir desse outro.

Porém, essa extrema dependência está apenas nos estágios primários. Depois de certa idade, é importante que a criança se reconheça independente desse outro. Haverá resquícios desse olhar aprovador, mas ele não será preponderante para o seguimento do sujeito na vida, nem para a descoberta inominável do desejo – que curiosamente passa pela identificação com o outro. Elizabeth parece ser uma mulher com o Ego extremamente fragilizado, ainda preso em estágios dependentes, em que o valor da imagem corresponde a um Ideal culturalmente propagado e mais relevante do que o real que se apresenta. Existe com isso, a negação do real, de um Eu que não reconhece o princípio da realidade, não reconhece a passagem do tempo como importante passo constituinte de um narcisismo que consegue manter-se inteiro apesar dos golpes e tentativas de invasão de uma cultura opressora, e especialmente opressora para com as mulheres.

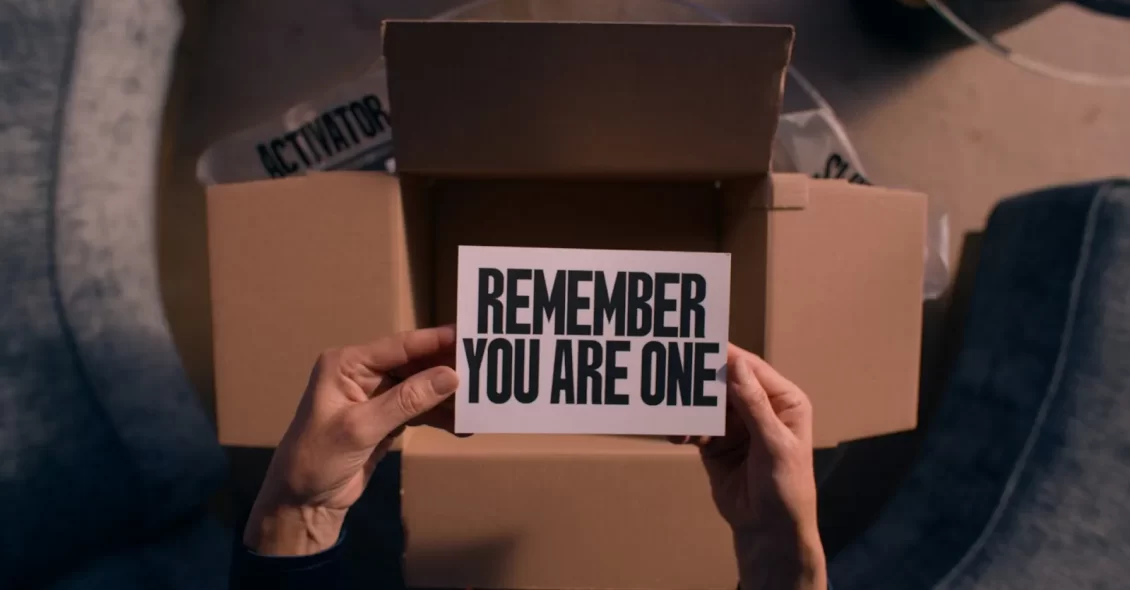

Elizabeth encontra em Sue, a personificação do seu Eu Ideal, que responde as lógicas impositivas da cultura capitalista, em que o valor da imagem é maior do que a preservação de si como sujeito. A dissociação de Elizabeth/Sue, é insustentável no longo prazo, inclusive, a todo momento a protagonista é lembrada que ela é apenas Uma. No fim do dia, só existe Elizabeth, o resto é projeção, e por que não, um delírio. A Substância representa excepcionalmente bem se o nosso Eu Ideal, aquilo que gostaríamos de ser ou que fomos – mais performáticos, amados, jovens, belos e dispostos, ou ausência de sofrimento, dor e angústia – existisse no mundo real. Não à toa, Sue é o tempo todo filmada com extremo brilho e destaque. Ela responde a uma lógica da imagem cultural de excelência. Ela é infalível, indestrutível e extremamente desejada, e é nesse ponto que mora o ápice da derrocada: para manter-se relevante, ser desejada pelo outro passa a ser o desejo de Elizabeth/Sue.

Isso evidencia a falência da estruturação de um narcisismo sólido, que sustenta a ideia de saber de si, sem se render ao desejo do outro. Um narcisismo frágil, implora o retorno a si mesmo, devido a incapacidade de fazer ou refazer, o vínculo objetal externo. Sue é extremamente frágil e dependente de Elizabeth, que é a matriz, a grande detentora de todo o terror e vazio de existir sozinha. Existe em Elizabeth uma solidão estruturante. Uma solidão que não dá notícias de si mesma, provocando o Eu a buscar na substância, a saída do vazio por não se sustentar. Em resumo, o narcisismo de Elizabeth é frágil e por isso extremamente dependente da imagem que o outro produz dela. Isso, pelo menos em tese, gera cenas brilhantemente executadas por Fargeat das alucinações paranoides de corresponder a idealização do outro, em que os órgãos saem de dentro de um corpo em decomposição. Elizabeth tenta até fracassar miseravelmente, responder exaustivamente a idealização de si e a idealização que o outro faz dela. O resultado é o monstro ElizaSue, que claramente não para em pé.

A monstruosidade do real

Sustentar o real é angustiante. Faz sentido e se faz necessário – e por isso todos fazemos – nos apoiar nas idealizações de nós mesmos, inclusive para sonhar, imaginar. Porém, a idealização do Eu levado a cabo como Elizabeth faz é insustentável. Há outras possibilidades de sustentar a angústia de existir e ser como se é. Um Ego minimamente estruturado, consegue se relacionar bem com o real e sustentar a angústia de existir sem precisar render-se passivamente às imposições violentas da cultura – que espelha em muitas vezes o totalitarismo de uma família agressiva ou a solidão vivida em tempos primórdios. Existe uma monstruosidade em existir, e essa monstruosidade é perversamente colocada em prática quando deliberadamente não há um barramento dos nossos impulsos agressivos que podem ser violentos. Uma vez que o Eu Ideal exerce seu poder, cairá numa lógica perversa que não reconhece o outro como sujeito, e que é, de alguma maneira, limitador de suas atuações. Esse é o papel de Sue, pois, autorizada a existir sem limites – e o Eu Ideal não reconhece limites, por isso ignora as trocas a cada sete dias – destrói Elizabeth quando descobre que a matriz queria eliminá-la.

O terror de A Substância não está necessariamente nas cenas gráficas de violência, no terror corporal ou nos derramamentos de sangue, mas nas cenas em que podem ser vivenciadas, ouvidas e vistas no cotidiano de milhares de mulheres. A cena em que Elisabeth se arruma para o encontro com ex-colega é extremamente aterrorizante. Ela não consegue se distanciar minimamente do ideal de perfeição que Sue representa – o corpo de Sue está deitado no banheiro e no outdoor da janela – sendo pressionada a corresponder para si mesma uma beleza esperada. O desfecho com Elizabeth no banheiro retirando a maquiagem com a força do ódio e se batendo violentamente, causa enorme mal-estar e identificação com as milhares de histórias que mulheres contam sobre deixar de ir a um encontro ou evento social por não se acharem “bonitas o suficiente”. Isso reflete, para além da autoagressão física, um processo longínquo de autoagressão psíquica. Elizabeth já vinha num processo de se agredir psiquicamente além da própria agressão da cultura, reforçada pelo Super Eu.

Se tem algo que a cultura da beleza impõe fervorosamente, é uma constante insuficiência frente aos padrões estabelecidos de beleza e corporeidade (não está magra o suficiente, malhada o suficiente, bonita o suficiente). Não é estranho que ultimamente o culto a magreza, uso exacerbado de ozempic exclusivamente com objetivos estéticos, etc. esteja novamente em alta. Isso parece refletir a perda constante da sensação de realidade, um descolamento do real. O excesso de idealização de si, tende a produzir sujeitos completamente paranoicos, contribuindo para um narcisismo fragilizado em busca de aprovação a qualquer custo. Coralie Fargeat leva o “qualquer custo” literalmente a sério, quando extrapola e brinca com as tendências e possibilidades cinematográficas do body horror em seus 30 minutos finais – como se ela já não estivesse o filme todo, elevando o custo.

Mesmo não sendo a intenção, A Substância denuncia de forma muito clara a insustentabilidade de um discurso neoliberal de sujeito, de um feminismo pop que é rapidamente capturado pelos ideais masculinos da posição da mulher em sociedade e da ausência de perspectiva feminina na vida de tantos homens, gays e héteros, que parecem incapazes de reconhecer o lugar opressivo para além do discurso de representatividade. A representatividade é importante, mas não basta. Lendo algumas críticas escritas por homens, a maioria se contenta em observar apenas o lugar fílmico da diretora, mas parecem impossibilitados de fazer uma leitura mais aprofundada sobre os signos e simbologias da violência para além das convenções de gênero que o filme se apresenta.

É interessante a reflexão sobre o uso das violências simbólicas repetidas à exaustão no cinema e na vida real, utilizando-se das mesmas técnicas, mas com um outro olhar – o olhar da diretora – que ressignifica as posições e enquadramentos da imagem, especialmente quando aponta para a câmera que captura os corpos televisionados. Coralie Fargeat prova que é possível fazer um filme inteligente apesar das obviedades, e mesmo com isso, imputar a Hollywood e a indústria do entretenimento, a violência exacerbada e culturalmente aceita que exclui corpos que não se encaixam no padrão desejado – a própria Demi Moore é uma grande representante dessa exclusão. Corresponder única e exclusivamente ao ideal da indústria é condenar-se a inexistência. É a partir da construção mais sólida de laços afetivos, amorosos e sociais – que fazem um papel fundamental na subsistência afetiva de qualquer pessoa – que talvez seja possível garantir melhores condições de resistência às investidas violentas da cultura e do olhar masculino, que tende a objetificar e consumir qualquer possibilidade de existência autoral e subjetiva.

Ninguém está imune ao tempo

Ser mulher e envelhecer na indústria da imagem é um purgatório. É preciso discutir que, envelhecer, a palavra e seu significado têm dois pesos. Em tese, uma pessoa com mais de 60 anos já é considerada idosa. Porém, em Hollywood, para as mulheres, o envelhecimento chega muito antes. Se as linhas do tempo começarem a ficar muito nítidas, o envelhecimento já é declarado (e não tem cirurgia plástica que reverta tal cenário, até porque as cirurgias são feitas para retardar o envelhecimento). Homens de 50, 60 ou mais, são tratados naturalmente como galãs. O peso não é o mesmo, e isso é fato. Se você gostar de cinema, vai perceber que as mulheres, depois de determinada idade, somem. Tanto somem, que na Nova Hollywood (movimento cinematográfico do final dos anos 1960 e a década de 1970), papeis que poderiam muito bem serem femininos se transformaram em masculinos. Em linhas gerais, em quase todo filme da Nova Hollywood há uma predominância exacerbada de testosterona e essa é a maior crítica ao movimento, um movimento de homens e aparentemente feito para homens.

Todo mundo envelhece, mas não envelhece igual. É preciso considerar, além do recorte de gênero, questões de classe e raça. Envelhecer não está relacionado a ter rugas, mas em todo um conjunto biopsicossociocultural. Pesquisas recentes apontam que mulheres envelhecem com mais qualidade, apesar de sofrimentos não fatais, porém, mulheres negras envelhecem com menos qualidade e tendem a sofrer mais ao longo da vida. Homens vivem menos do que mulheres, já que uma rotina de autocuidado não estava na lógica de sobrevivência e, curiosamente, são mais relapsos com a própria velhice, ou seja, podem sofrer mais acidentes (o que conversa com essa ideia de homens ainda se sentirem como galãs depois dos 60 anos de idade).

Ninguém está imune a passagem do tempo que, cedo ou tarde, nos levará ao único fim possível, a morte. Envelhecer descortina a passagem do tempo. Negar o envelhecimento é negar a morte, ou pelo menos não saber se relacionar com esse fato. Elizabeth, aparentemente uma mulher sozinha, encontra na juventude o amor que tanto espera e que garantirá companhia para aplacar sua solidão. O envelhecimento traz solidão e outras exigências. A sociedade despreza o envelhecimento pois ele não é comercialmente atrativo e muito menos objeto de desejo, já que a lógica que impera é: ser jovem é estar vivo, ser velho é estar morto. Dentro dessa lógica, garantir a juventude é supostamente garantir o amor e a eliminação da solidão.

Sair da vida adulta e entrar na velhice costuma ser uma das maiores dificuldades para o psiquismo. O narcisismo precisa reconhecer que o tempo passou e que o corpo não responde na mesma intensidade aos investimentos libidinais, mas, principalmente, é preciso reconhecer que a imagem é outra, mesmo com todos os procedimentos retardantes. É preciso reconstituir e reelaborar outra percepção de sujeito. Refazer novos laços com o tempo próprio, com o corpo e com a sociedade. Envelhecer com dignidade não é recusar procedimentos estéticos, mas saber que envelhecer em um corpo estrelado, como era o caso de Elisabeth, talvez traga outras possibilidades de enlaçamento social e afetivo para além do que o outro espera. No final do dia, é preciso refazer os laços com o amor e com o próprio narcisismo para justamente ter um Ego que sustente a transformação da imagem, a mudança do desejo e a finitude de um ciclo. Só existe um sujeito, e um sujeito que não está imune ao tempo e a cultura. Talvez seja preciso reinventar o tempo e a cultura.