Espiral: Jogos Mortais em crise de identidade

Quando Jogos Mortais: Jigsaw (2017) chegou aos cinemas, sete anos depois de Jogos Mortais – O Final (o tipo de subtítulo que, como os fãs de terror bem sabem, não significa nada), ficava claro como o filme parecia dividido entre revitalizar a franquia com novos temperos, como um reboot para uma nova audiência, e prestar serviço ao fantasma da franquia “original”.

Jogos Mortais era um fenômeno que já havia passado, junto com a febre do terror extremo e gráfico do Torture Porn. No filme de 2017 existia uma espécie de autoconsciência e leveza através de alívios cômicos – como em filmes de outras franquias de terror que receberam sequências o suficiente a ponto de a identidade visual se tornar de fato algo quase autoparódico. Também havia um caráter de diversão que não existia nos capítulos anteriores – ainda que o sétimo filme já começasse a adentrar nesse terreno, com as trucagens do 3D. Nem mesmo a estética de montagem frenética e a fotografia com a característica de câmera na mão inquieta, com a habitual lavagem de cor amarelada, estava presente. Jigsaw era um Jogos Mortais “clean”. Mas o filme fracassava justamente por essa “crise de identidade”. Queria ser mais elegante visualmente e facilmente digerível, mas não conseguia traçar caminhos novos, voltando justamente para a mitologia convoluta da série. O fantasma do já ícone do terror John Kramer (Tobin Bell no papel de sua carreira) voltava a aparecer em flashbacks, como em todos os outros sete filmes, mesmo que tivesse morrido no terceiro filme da franquia (!). Jigsaw queria se reinventar para um novo público, mas o próprio roteiro voltava para as resoluções e tramas já resolvidas para adicionar mais mitologia à saga, resultando num filme mediano. Assim, ao invés de ser um “mais do mesmo” que ao menos mantinha a identidade visual da série, era um “mais do mesmo” que parecia perseguir outra, o que de alguma forma o inferiorizava. Até mesmo o tradicional plot twist (um dos maiores atrativos da série, sempre criativa) do fraco roteiro escrito por Josh Stolberg e Pete Goldfinger já havia sido utilizado em um dos filmes anteriores.

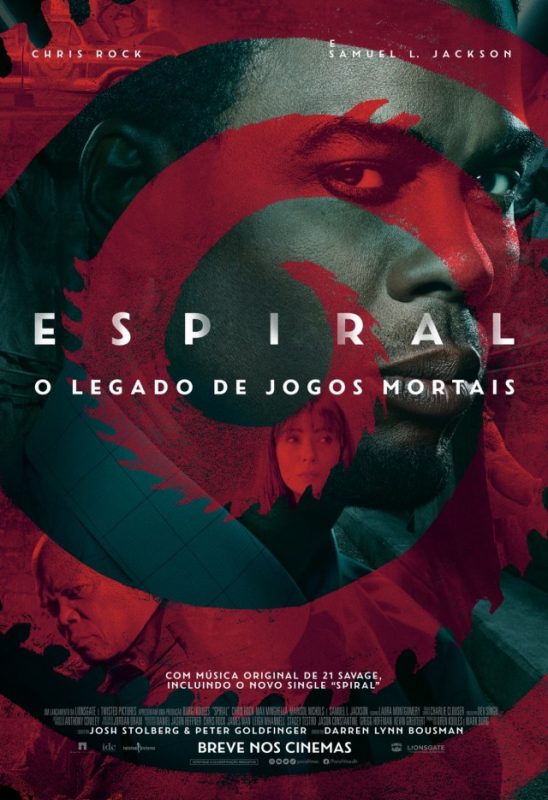

Sem saber para onde ir, a franquia encontrou um novo caminho em ninguém menos do que o ator e comediante Chris Rock, fã confesso da série. O ator ligou diretamente para o estúdio com um argumento para um novo filme da franquia, ambientado no mesmo universo, mas com tom e atmosferas diferentes. Nenhum personagem da novelesca série de filmes anteriores retornaria, e nem mesmo o serial killer do novo filme teria relação com o John Kramer de Bell. O argumento era o seguinte: e se o novo assassino não fizesse jogos com pessoas que não dão valor a própria vida, mas fosse um executor de policiais corruptos, utilizando de ferramentas e métodos que se assemelham ao assassino Jigsaw? O filme era descrito como um thriller investigativo ao estilo de Seven – Os Sete Crimes Capitais (algo que o departamento de marketing do primeiro filme já havia utilizado em 2004). O astro Samuel L. Jackson se juntou a Rock no elenco, e os dois atribuíram uma espécie de “pedigree” à produção nunca vista na série. Um filme de Jogos Mortais estrelado por dois rostos grandes e famosos de Hollywood, um novo capítulo de uma série de terror, pretendendo abordar temas sociais que nunca deixaram de ser relevantes – e que inclusive são mais relevantes hoje do que nunca – como a brutalidade policial. Assim nasceu a empolgante ideia de Espiral: O Legado de Jogos Mortais.

Assim, quando o detetive Zeke de Chris Rock entra em cena no início de Espiral após uma armadilha de abertura interessante que envolve um trem, vemos um filme bem diferente dos outros, onde começamos praticamente com um standup do ator/personagem sobre Forrest Gump 2, ao som de You Ain’t Hard, do Young Nudy. Um senso de humor que ajuda a construir seu personagem, mas que não vem como o alívio cômico deslocado do filme de 2017. Chris Rock traz energia e personalidade para uma serie composta de detetives e protagonistas unidimensionais (e que honestamente nunca precisaram ser mais do que isso). Zeke, um dos únicos policiais pretos do escritório, é filho do respeitado ex-chefe de polícia Marcus (Samuel L. Jackson), e é excluído pelos parceiros por ter sido um X9 – por ter denunciado, quando mais jovem, seu parceiro pelo assassinato de uma testemunha de um crime policial. O novato e inexperiente William (Max Minghella) é designado a Zeke como seu novo parceiro, estabelecendo a dinâmica ao estilo Seven de tira velho/tira novato, que já é provada que funciona.

Uma nova e interessante adição é outro boneco marionete usado pelo assassino deste filme. Billy, o boneco dos filmes anteriores, se tornou uma marca registrada da série, e o marionete visto aqui é um porquinho vestido de policial, o que se justifica quando olhamos para o termo “pig”, forma pejorativa de se referir à policiais nos EUA. É uma adição que está certamente inclusa como forma de construir mais imagens e iconografias para a série, mas que faz sentido dentro da narrativa, assim como a nova máscara de porco que o assassino usa.

A dinâmica dos diálogos entre Marcus e Zeke funciona muito pelo senso de humor. Além das interessantes interações de pai e filho que soam críveis e os colocam como exilados nessa força policial por erros passados, existe um subtexto racial nessas conversas que adiciona outra camada para essa exclusão. São os momentos em que eles mais parecem pessoas de verdade, em suas conversas de gírias, seus “niggas” ditos um para o outro, no comentário de Marcus sobre como se cumprimentaram como se fossem os dois únicos caras pretos no supermercado.

É importante mencionar estes momentos de Rock em sua zona de conforto pois Espiral, mais uma vez, se coloca nessa indefinição do que pretende ser, uma indefinição que reflete os próprios esforços e desconforto do ator com o papel que tem em mãos. Apesar do carisma, é perceptível sua dificuldade de atuação nos momentos mais sérios, nas cenas de expressões sutis de raiva silenciosa ou tristeza, e o que temos são manias e tiques que quase aproximam Espiral de uma paródia, até o ponto em que o ator realmente parece saído de outro filme.

Isso é cimentado mais ainda pela direção de Darren Lynn Bousman, nome conhecido na franquia, que dirigiu os capítulos 2,3 e 4. O diretor ajudou a definir a estética da série após o primeiro filme, dirigido por James Wan. Espiral nos é vendido como um filme que traz alguma novidade tonal na serie, mas na verdade o que temos são replicações visuais que aqui perdem sentido. Vejamos uma das cenas das armadilhas, por exemplo: se antes existia um relógio que cronometrava o tempo que as vítimas possuíam para se mutilarem, e a edição frenética funcionava por atribuir tensão ao tempo que se esgotava, aqui não existe esse cronômetro, e temos então cortes rápidos e flashes afetados que perdem a efetividade e propósito já pela terceira cena de mutilação, o que acaba soando apenas protocolar.

Stolberg e Goldfinger retornam como roteiristas, e o potencial das ideias citadas aqui não é explorado pela dupla. A verdade é que os outros filmes da franquia já eram filmes policiais B, de diálogos capengas, mas não precisavam ser mais do que isso. A série se sustentava no pornô da tortura transformadora, mas era inegável que os escritores Patrick Melton e Marcus Dunstan se comprometiam às reviravoltas e seus personagens mesmo diante das limitações destes. O que nos leva até mesmo à ideia do comentário social empregado aqui, quando lembramos que o sexto filme da série, um dos melhores da franquia, já abordou o corrompido sistema de apólice de seguros de vida, com resultados melhores do que poderíamos imaginar, e que na verdade, de alguma forma, todos os filmes lidavam com brutalidade policial, com a corrupção da força. Assim, o roteiro de Stolberg e Goldfinger resulta no que parece um episódio inferior de Lei e Ordem: o pastiche dessas situações com o chefe raivoso (aqui, uma mulher), o subalterno durão, mas razoável, o tira novato. Só que os roteiristas não trabalham nem mesmo estas figuras com algo que saia do lugar comum, num filme que apresenta esse pastiche sem nenhum ritmo, nessa direção e montagem que pula de cena em cena, de situação em situação sem nenhuma construção de momentum ou urgência. Jogos Mortais sempre foi uma série de trucagens visuais, mas Bousman aqui parece optar por essas escolhas visualmente dramáticas para compensar o que não se vê nas atuações e situações diegéticas, um filme que luta constantemente contra o que se vê dentro do universo. E esse esforço só torna essas divergências mais evidentes, um quebra-cabeças de peças espalhadas que nunca formam um todo.

E nessas cenas se vê o filme gritando em sua auto importância, sua seriedade excessiva que a todo momento tenta dizer que este novo capítulo é diferente, mas não é o que vemos. O que é uma pena, já que existem elementos que tornam Espiral interessante. O novo boneco e o assassino da vez funcionam, apesar de uma reviravolta previsível do fraco roteiro. A sequência final, aliada à já icônica trilha sonora da série composta por Charlie Clouser, consegue realmente empolgar, talvez justamente pela mescla eficaz de uma marca registrada da série com uma situação incomum e mais grandiosa, justamente envolvendo os maiores atrativos da produção: Samuel L. Jackson e Chris Rock. O carisma dos dois por si só já faz o papel de elevar o material que lhes é entregue.

Mas, ainda que funcione isoladamente, tal sequência é manchada pela indefinição do resto do filme: uma mistura de Jogos Mortais, um episódio fraco de uma serie de TV policial e uma paródia do Saturday Night Live. Teria o terror corporal extremo, “de mal gosto”, perdido mesmo a vez no cinema comercial de terror? A tentativa de tirar estes elementos de foco por parte dos produtores parece indicar que sim. Mais uma vez, a franquia encontra-se na indefinição do que quer ser, como refletido na atuação “peixe fora-d’água” do comediante Chris Rock, na intenção de fazer outro tipo de filme, mas com o mesmo diretor dos capítulos anteriores. A franquia também está na vontade de se soltar das correntes que a prendem ao passado, mas é incapaz de cortar o braço para sobreviver, como as pobres vítimas que habitam esses jogos sádicos.