Crítica: Trama Fantasma (2018)

Paul Thomas Anderson é o meu diretor favorito. Além de creditá-lo como o maior nome da nova geração norte-americana de diretores, esse sujeito representa exatamente a minha formação em cinema, pois foi a partir dos seus filmes que comecei a pesquisar a fundo o audiovisual e suas implicações tanto sociais e psicológicas, quanto filosóficas. É com carinho imenso que me dedico às suas obras, pois elas sempre partem de um mesmo ponto, abordam o mesmo tema, sob perspectivas completamente distantes. Além do mais, sua ansiedade na criação artística, essa personalidade jovem e intensa, sempre me despertou profunda identificação.

Uma das suas maiores referências é uma obra do Akira Kurosawa chamado “Nora inu” (1949), um clássico noir que conta a história de um investigador que entra em um conflito existencial após perder a sua pistola. Quem ama “Magnólia” (1999) certamente já associou com um personagem do filme, talvez o único que sintetiza toda a carreira do Paul Thomas Anderson: o diretor fala, tão somente, sobre o ato heroico de desarmar-se; ou melhor, como o homem se comporta quando a vida o desarma. “Desarmar”, leia-se, amar, e amor é família. Todo esse conceito adentra justamente a lacuna dos espaços silenciosos entre um diálogo e outro, PTA fala sobre amor o tempo todo, o faz com tamanha sensibilidade artística que, em outras palavras, debruça sobre a religião. Aquela que (deveria?) nos conectar a algo inexplicável, o etéreo, simplificando, algo que existe em todos nós.

Se “desarmar-se” é como o fogo primordial na carreira do diretor, então se transportarmos todo esse conceito para o seu último filme, em Trama Fantasma (2018) encontramos exatamente essa alegoria com os cogumelos, a desestabilização do coerente, personalidades profundamente complexas sendo desmoronados pela ironia do destino ou pela junção de uma ou mais histórias, corpos… vestidos?

Aquele que veste é o mesmo que sente, que se dedica. Nesse sentido, a criação aqui está tão intensa quanto em “mãe!” (2017) do Darren Aronofsky. Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) é “Ele”, a representação exata da alma que procura incansavelmente o registro de si, não a compreensão. E é justamente nesse dilema que entra os acertos e erros dos olhares superficiais sobre o filme. Não é preciso encarar essa obra como “dois” ou mais, existe apenas um. Reynolds Woodcock existe e, através do seu trajeto, personifica alguns aspectos do seu psicológico em forma de musas. A primeira é sua mãe, a musa da iniciação; a segunda é a irmã, a musa do equilíbrio, o espelho ou o duplo; a terceira musa é Alma, que transborda espontaneidade, ou seja, ela carrega em si toda a literalidade das musas pelas quais o protagonista se baseou afim de realizar-se.

O “garoto faminto”, como Alma o descreve após o conhecê-lo, é uma abordagem extremamente importante para a compreensão do todo. Woodcock tem fome de praticar, de deixar-se, nem que para isso teime rejeitar a naturalidade e debruce no método da rotina e segmentação. O seu olhar é pragmático, de tanto repetir obras acima da normalidade, passou a atribuir seu dom à repetição, não à entrega. Desse modo, se houve silêncio uma vez, então o silêncio haverá de existir para sempre; se o declínio da relação e afeto existiu, acontecerá novamente e assim por diante.

Classificar o filme como uma obra sobre relações amorosas é tão superficial quanto infantil. Ao longo é possível perceber diversas metáforas, desde a ascensão da trilha e efeitos de forma abrupta, passando pela forma que Alma coloca o chá em sua xícara – quase sempre o faz de maneira pouco sofisticada, distanciando o líquido do recipiente – culminando justamente na doença subliminar do protagonista. A doença aqui representa a destruição, o rompimento das cascas, é o contrário da repetição, quando os acontecimentos violam, não mais acolhe.

“beije-me antes que adoeça”

O processo de descobrimento acontece através da simbologia da musa. Todo artista é vítima da observação constante, enquanto o processo de criação passa por um vínculo com determinado objeto. Quanto maior a distância do objeto, mais fácil é a sua contemplação. O deslocamento permite ao artista a total análise do que se sente, transformando a melancolia em arte. Reynolds Woodcock, ao se ausentar-se, é como se dançasse, algo próximo a um ritual afim de produzir e dar vida à ideias fragmentadas. Ele não faz nada por crueldade, mas por consequência.

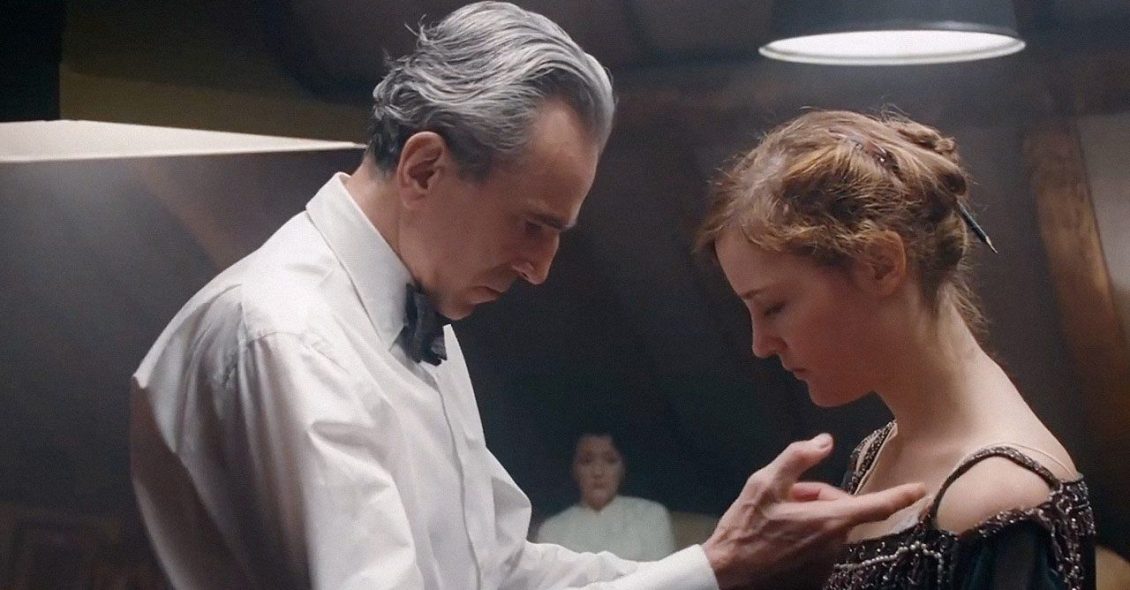

Daniel Day-Lewis desenvolve o seu personagem com um talento que beira o incompreensível. Sua atuação é feita por detalhes, a maneira que caminha, o olhar geralmente inclinado, a atenção e movimentos intensos ao acariciar seus vestidos, enfim, é impressionante o seu trabalho.

Trama Fantasma (2018) é puramente uma extensão do âmago de Paul Thomas Anderson, um artista tão intenso que há décadas desenvolve com carinho uma mesma história. Homens, por vezes primatas, em busca de um caminho árduo, onde desarmar-se é obrigação e lidar com sua alma despida é como um quadro em branco; Seus personagens são tintas de um ciclo terrivelmente verdadeiro, amargo, mas romântico e cíclico como poucas vezes visto na história da arte.