Crítica: Colossal

Colossal mistura filme de monstro com dramédia indie

Ficha técnica:

Direção: Nacho Vigalondo

Roteiro: Nacho Vigalondo

Elenco: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens, Tim Blake Nelson, Austin Stowell

Nacionalidade e lançamento: Espanha; Canadá, 2017 (16 de junho de 2017 no Brasil)

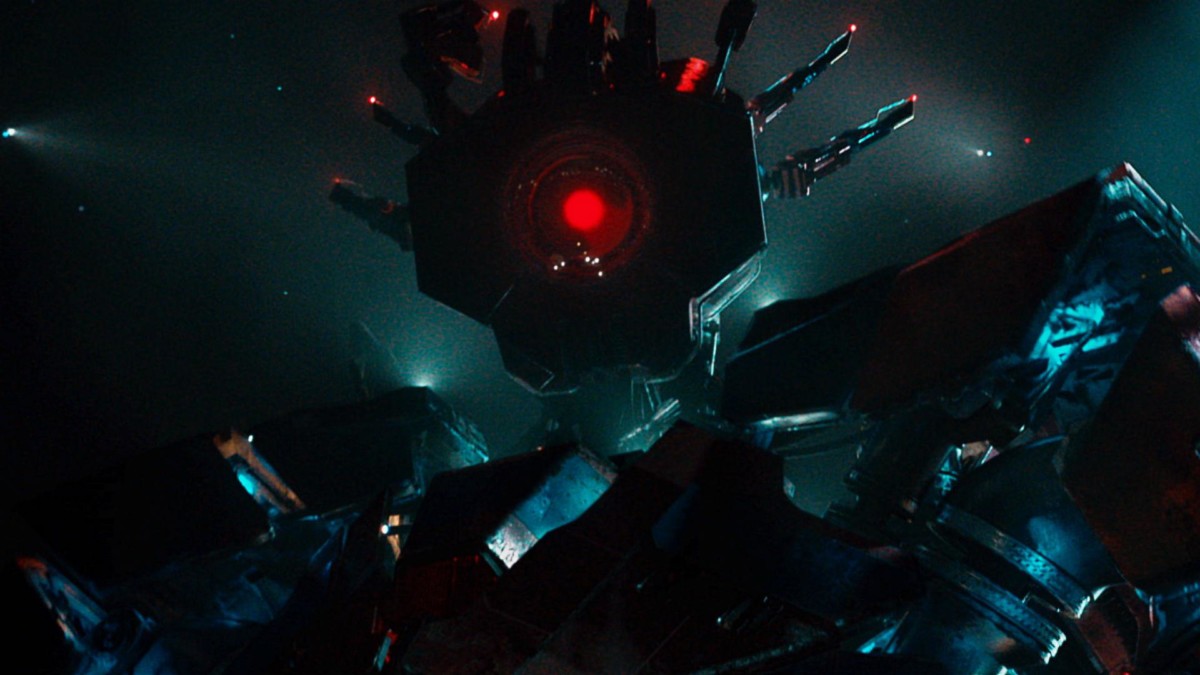

Uma garotinha asiática brinca com sua boneca, quando de repente é surpreendida por um monstro gigante que surge sobre a cidade, para o terror da mesma. Este tipo de imagem, reproduzida a exaustão no cinema de monstros gigantes (os chamados Kaijus) é uma das mais enraizadas no consciente dos fãs do gênero Tokusatsu. Colossal, à primeira vista, parece ter os elementos que o colocariam neste gênero: um robô gigante contra um monstro maior ainda, uma cidade sendo destruída e os obrigatórios telejornais que situam a população em meio ao desastre.

Mas não se engane. Colossal é um filme de monstros, mas não do tipo que estamos acostumados. O filme de Nacho Vigalondo está mais próximo de um drama indie do que de um Godzilla, por exemplo. É um filme que une comédia, ficção científica fabulesca e os famigerados filmes de monstro japonês. Há, no cinema de gêneros que Vigalondo propõe, muito mais do que os olhos podem ver. Se esta salada de gêneros que Colossal promove não garante, objetivamente, um grande filme, ela pelo menos oferece um cinema excêntrico de uma criatividade que não se vê todos os dias, e, apenas por isso, este trabalho já se torna especial.

Não só de monstros e robôs gigantes Colossal é feito

Sejamos honestos: o cinema Tokusatsu sempre foi desses de nicho, dessas excentricidades que apenas os fãs do movimento abraçam. Se sustentando ora em alegorias (Godzilla e sua representação dos males da era atômica), ora no espetáculo inconsequente e escapista que serve mais como exercício de estilo (como um Círculo de Fogo), estas produções dividem muito o grande público, e o mais recente exemplo de um filme destes que funciona é o recente Kong – Ilha da Caveira. Ainda assim, Colossal não poderia ser mais diferente em tom.

Gloria (Anne Hathaway) deixa Nova York e volta para sua cidade natal após perder seu emprego como colunista num site e o noivo. Ao acompanhar as notícias sobre o ataque de um lagarto gigante a Tóquio, ela descobre que está misteriosamente conectada mentalmente ao evento. Para evitar novos casos parecidos e uma eventual destruição total do planeta, Gloria precisa controlar os poderes de sua mente e entender por que sua existência aparentemente insignificante tem tamanha responsabilidade no destino do mundo.

Anne Hathaway vive a problemática Glória

Não é difícil imaginar os responsáveis pela publicidade de Colossal coçando suas cabeças como a protagonista deste filme, sem saber como promovê-lo. É simplesmente um filme estranho demais para ser resumido em trailers (e Colossal tem sido vendido como uma comédia romântica básica com um twist, o que não poderia estar mais longe da verdade). A verdade é que este é um filme que, assim como seus personagens, é muito mais sombrio do que podemos perceber de início. Neste aspecto, é um filme muito parecido com Super, de James Gunn, e o twist que o mesmo fazia no gênero de super-heróis.

Esta grandiloquência insinuada, este “destino do mundo nas mãos de uma mulher” citados, não é tão literal quanto parece. O que Glória precisa salvar, no caso, é o seu mundo. Construída com eficácia por Anne Hathaway, Glória é uma bagunça. Quase uma alcoólatra, a personagem é irresponsável, se aproveita de todos ao seu redor, e não parece se esforçar para mudar. Não é algo que ela faça exatamente por mal, mas a melancolia implícita da mesma sugere abusos emocionais que são explorados durante o filme. Hathaway é hábil em retratar fisicamente o estado da personagem sem que isto soe um exagero. Com ajuda de seu figurino desleixado, ela adota uma postura física sutil que sugere um constante cansaço, como se sempre estivesse – e é possível que esteja mesmo – de ressaca.

Anne Hathaway e Jason Sudekis em Colossal

Ao negar à audiência o espetáculo (Vigalondo não tem nem o orçamento pra isso), o diretor pode trabalhar os personagens e seus problemas. Dessa forma, os monstros representam nada mais do que a consequência das ações e dos vícios de Glória, como também de suas relações com aqueles que a cercam, e por mais óbvio que este simbolismo seja, é partindo desta alegoria que Vigalondo explora os lados mais interessantes de seus “monstros”.

E não se engane: os personagens vistos neste filme, seja no junkie vivido por Tim Blake Nelson, no “macho passivo e submisso” vivido por Austin Stowell, no ex-namorado controlador de Dan Stevens ou no problemático Oscar de Jason Sudeikis (mais sobre ele nos próximos parágrafos), o que vemos é a decadência humana, e isto nem sempre é algo bonito de se assistir. E é aí que o público pode ter problemas. É muito difícil torcer para personagens que tomam sempre as decisões erradas. Este é um filme sobre pessoas problemáticas, perdedores e fracassados tentando encontrar algum sentido em suas vidas. Isto, no entanto, as torna mais humanas, e Vigalondo é sincero demais em suas representações para que não sintamos um pingo de empatia pelos seus personagens.

Inteligente em se aproveitar do baixo orçamento para encontrar soluções visuais sempre criativas, Vigalondo e seu diretor de fotografia Eric Kress retratam os monstros da forma que podem: seja em telejornais, rimas visuais ou na simples insinuação, as sequências envolvendo os Kaijus conseguem até empolgar, e parte deste triunfo se deve ao design diferente e carismático de seu monstro principal, que consegue ser cartunesco mas ainda sim crível dentro daquele universo. Os efeitos computadorizados não são excepcionais, mas conseguem ser competentes e até conferir um charme aos mesmos – numa espécie de homenagem ao cinema de monstros que se inspira. Numa cena em especial, Glória é enquadrada na frente de sua televisão, transformando-se, literalmente, num ser gigante em meio à pequena Tókio. O design de som é igualmente competente, como no momento em que vemos um personagem pisar na areia de um parquinho enquanto ouvimos o som de carros e destroços sobrepondo a cena. A trilha sonora de Bear McCreary é marcante e inspirada, apostando menos em composições bombásticas e grandiosas e mais em melodias melancólicas.

No entanto, existem deslizes. O diretor espanhol não consegue mesclar com tanta eficiência as voltas que dá nos diferentes tons narrativos. Em um momento, ele adota uma abordagem mais realista que ressalta as consequências; em outra, aposta num humor non-sense, e assim por diante. Em determinado momento nos peguntamos por que diabos aquelas pessoas continuam voltando para a cidade quando fica claro que aquela é uma zona de perigo. Fica evidente, entanto, que estes momentos se devem ao carinho que Vigalondo nutre por cada um destes gêneros. Se vamos mostrar uma invasão de monstros, precisamos de asiáticos correndo, não é mesmo?

Se estas viradas de roteiro são problemáticas do ponto de vista narrativo, de alguma forma é admirável e ao mesmo tempo imaturo que Vigalondo sacrifique a lógica interna de Colossal pela sua – na falta de melhor palavra- punhetagem nerd de cinema. Ainda assim, tais escolhas comprometem em parte o ritmo da história, que brilha quando se foca em seus personagens. A maior surpresa desta produção acaba sendo mesmo o Oscar de Jason Sudeikis. Visto de início como um sujeito inofensivo, não tarda para que Oscar revele traços mais nefastos de sua personalidade. Há quem diga que esta é uma das maiores conveniências de roteiro do filme, mas são deixadas pistas sutis ao decorrer da trama para que entendamos de onde seu personagem vem. Sudeikis, um ator famoso por seus papeis cômicos, demonstra um talento dramático surpreendente, e este é sem dúvida uma dos melhores trabalhos de sua carreira.

No fim, acaba sendo até espantoso se reconhecer nos personagens de Vigalondo, em meio às suas decisões equivocadas e vícios. Um dos momentos mais marcantes do filme, ambientado num parquinho e com o confronto de dois adultos diz muito sobre aquelas pessoas – no fundo apenas duas criançonas incorrigíveis. São nestes momentos que Colossal tem mais coração e Vigalondo é mais honesto com seus personagens, onde seus defeitos e cicatrizes não surgem apenas como conveniências de roteiro, e sim como… terapia.

Colossal pode ser até problemático estruturalmente, mas possui ideias tão peculiares e declarações tão interessantes sobre vício, depressão, relacionamentos e abuso que ele se eleva como uma daquelas excentricidades cult que valem à pena, mesmo que não se aprofunde exatamente nas questões que levanta.