Em ‘Casa de Dinamite’ o mito da segurança nuclear se transforma em desastre

Não interessa onde a bomba caiu, quantas pessoas supostamente foram afetadas, se os Estados Unidos responderam e muito menos quem lançou. Essas perguntas que estão tomando a internet após o lançamento pela Netflix na última sexta, são tão estúpidas quanto a existência de armas nucleares sob o poderio de menos de uma dezena de nações. Menos sobre o espetáculo da tragédia e mais sobre a discussão ética e moral da inútil disponibilidade deste tipo de armamento, a diretora Kathryn Bigelow reflete — de forma simplória, é verdade — sobre a capacidade humana em criar armas com o poder de autodestruição e deixar na mão de uma única pessoa responder ou começar um ataque suicida.

Por pontos de vista diferentes, Casa de Dinamite acompanha em tempo real funcionários do alto escalão da Casa Branca, incluindo o próprio presidente, quando um míssil nuclear é detectado entrando nos EUA e têm a cidade de Chicago como alvo. Não se sabe a autoria do ataque e as chances de defesa falharam. Por quatro pontos distintos, Kathryn Bigelow explora os mecanismos de defesa estadunidense, as falhas e alternativas possíveis e o risco real em manter armas tão poderosas sob o controle de pouquíssimas pessoas nem sempre preparadas para lidar com tal situação.

O pânico nuclear não é novo no cinema. Alguns filmes chamam atenção como Dr. Fantástico (1964) de Stanley Kubrick ou Limite de Segurança (1964) de Sidney Lumet, em que ambos partem de erros cometidos por carreiristas do Estado e dão início a uma guerra nuclear. Recentemente, o esquálido Oppenheimer (2023) de Christopher Nolan, conta da criação da bomba atômica numa biopic de seu genitor J. Robert Oppenheimer. No resumo, Bigelow e o roteirista Noah Oppenheim não fazem nada original nem grandioso, mas contam por um ponto de vista processual quais ações a maior potência do mundo poderia tomar caso sofressem um ataque dessa dimensão.

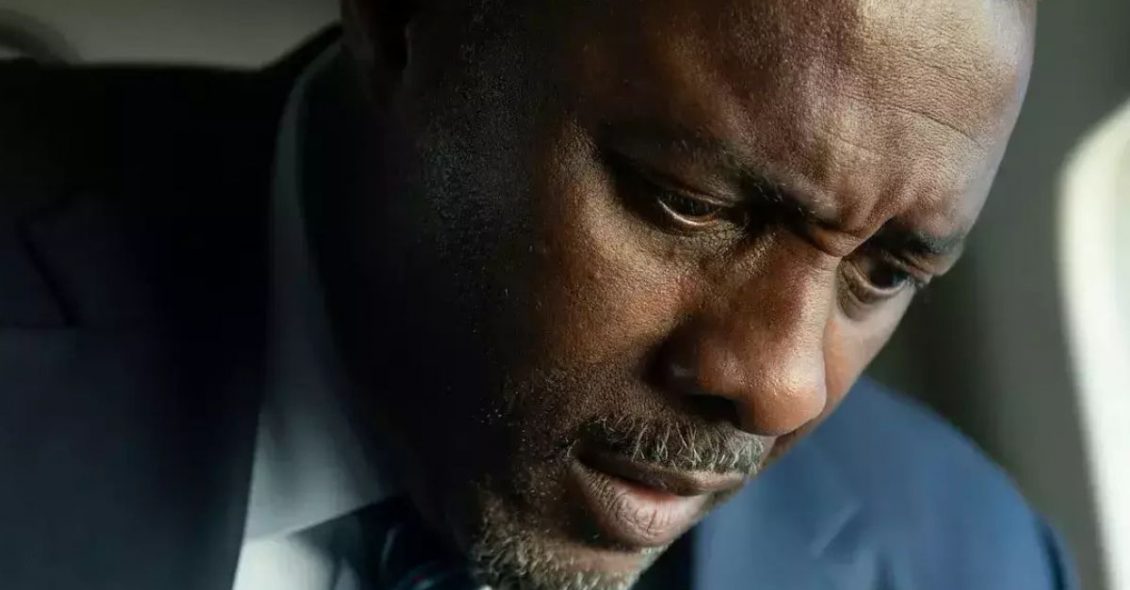

O elenco é recheado de estrelas, todas competentes em suas atuações, com destaque para Rebecca Ferguson que abre o filme, no papel da Capitã Olivia Walker; Jared Harris como secretário de Defesa Reid Baker; Gabriel Basso como Conselheiro de Segurança Nacional Jake Baerington; Tracy Letts como General Anthony Brady, responsável pelos lançamentos nucleares; e Idris Elba como o Presidente. Esses nomes dominam a maior parte do tempo, mas há espaço para breves participações de Greta Lee, Jason Clarke, Anthony Ramos e outros. Cada um representa uma pequena peça na arquitetura de comando, estratégia e burocracia do poderio de defesa estadunidense.

Tantos nomes famosos para fazer brevíssimas participações parece um desperdício de talento, mas Oppenheim e Bigelow tem outros objetivos para eles. O texto técnico e às vezes engessado, é repetido por vários atores, pois o que une tantas pessoas de escalões diferentes é uma videochamada que antecede os 15 minutos do impacto. Antes da crise inesperada, o dia acontecia normalmente. Bons nomes dão credibilidade ao texto carregado, com siglas e jargões militares, ajudando a criar a tensão planejada pelo roteirista e executada com maestria pela diretora.

Kathryn Bigelow, nunca é demais dizer, foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Direção por Guerra ao Terror (2008) e concorreu quatro anos depois por A Hora Mais Escura (2012). A diretora tem marca própria, estabelecida no seu filme de maior bilheteria, Caçadores de Emoção (1991), em que a tensão dos acontecimentos é elevada com o decorrer da história, com a câmera buscando o foco da ação independente de onde ela aconteça. Em Casa de Dinamite, a ação está nas falas, gestos, expressões faciais e monitores de computador à medida que o terror se estabelece. As escolhas estéticas da diretora podem ser melhor compreendidas na série Analisando a Filmografia que escrevi para o Cinem(ação), destrinchando cinco filmes com temáticas semelhantes.

Como nos filmes anteriores da diretora, a origem dos fatos não importa tanto. Em foco estão as reações das personagens sobre o acontecimento e como irão se comportar para solucionar. Qualquer nação que tenha rusgas com os Estados Unidos poderia ter lançado o míssil, pois como se sabe, a política externa norte-americana não é da boa convivência, mas da chantagem e ameaça. Os agressores podem ser os norte-coreanos, como podem ser os russos ou os chineses. E todos eles estão no cardápio discutido no filme. A reedição da Guerra Fria, indiretamente, continua.

O fato de existir armas nucleares é uma declaração de suicídio humanitário. A ONU vem se esforçando para acabar com a produção e proliferação, e mesmo com a diminuição ou inutilidade, o dilema ético e moral não foi superado. Depois do fim da Guerra Fria, países como Israel, Coreia do Norte e Irã continuam construindo e supostamente teriam armas nucleares no território. A Rússia ainda lidera o ranking e os EUA logo atrás com mínima diferença. O Tratado de Não Proliferação Nuclear foi assinado pela maioria dos países em 1968, incluindo EUA e Rússia, menos por Israel, Coreia do Norte, Índia e Paquistão, sendo os dois últimos confirmados.

O maior deslize do roteiro de Noah Oppenheim é resumir toda uma história complexa em pequenas ações de desespero. Fica evidente o despreparo das equipes de comando, contudo, se uma guerra nuclear está acontecendo, seria difícil não se desesperar. Embora nas entrelinhas fique claro que ter armas de destruição em massa seja um erro grotesco, inclusive sendo dito literalmente o nome do filme numa conversa expositiva do Presidente, nada disso é explorado com maior interesse. Por isso os comentários a respeito da suposta falta de final ou o delírio da “necessidade” de uma continuação são tão imbecis — mas isso é assunto para outro texto. Se uma arma nuclear é disparada contra outra nação armada, todo mundo sabe o fim: não sobra nada.

A discussão moral do desconhecimento e concentração de poder sobre o que fazer em uma situação dessa monta, ficam escanteadas e focadas apenas no presidente da república dentro de um helicóptero indo para algum lugar — que não importa onde. O simples disparo de um míssil nuclear já é o início da destruição, do terror, do desastre, do extermínio. O pessimismo exposto pelo roteiro e a aflição construída eficientemente pela diretora, só existem por termos decidido construir nossa casa assentada num arsenal bélico, entretanto, o filme fica estagnado neste ponto e não avança. A alusão ao efeito Rashomon é inútil e obviamente repetitivo, evidenciando a fraqueza argumentativa sobre o dilema ético que desde 1945 a raça humana é obrigada a conviver, mas parece que esqueceu.

Casa de Dinamite é um filme anti-guerra que revela de forma anêmica a falsa estabilidade das armas nucleares como garantidoras da segurança. A ausência de preparo dos entes responsáveis por acreditarem no mito da força como contenção da catástrofe, mostra a banalidade com que a comunidade internacional e os próprios governos têm tratado o tema — não deixa de ser comicamente fúnebre, assim como o filme de Kubrick, a suposta estabilidade da dominação norte-americana vindo abaixo. A constante tensão construída primorosamente por Kathryn Bigelow, mas enfadonha na escrita de Noah Oppenheim, equilibra o jogo de cena entre a decisão militar de retaliar e a decisão ética frente ao armagedon. Diferente dos outros trabalhos da diretora em que o fim era otimista e as personagens tinham a obsessão em cumprir a tarefa, neste caso, não tinha quem nem como desarmar uma bomba que está em contagem regressiva há 80 anos.