Carlos Reichenbach, o Autor

Recentemente, gravei um episódio do podcast Pinguim Dançarino (em que eu participo constantemente), do meu amigo Deivid Purificação, sobre a questão do autorismo no cinema num debate riquíssimo sobre o assunto. Falamos sobre o autorismo, essa coisa de reconhecer traços, obsessões, pensamentos e características formais, narrativas e temáticas recorrentes em cineastas e pensar como isso impacta nas suas obras. Como eu disse lá eu sou um crítico autorista e lá defendo essa ideia do que eu considero como um autorismo sem extremismos e sem vícios.

Não acredito num autorismo que negue que o cinema é algo colaborativo (e não acho que o autorismo seja antagônico ao fator colaboração e à importância igual de todos os artistas de um filme), acho que os grandes autores–diretores são aqueles que sabem agregar as melhores características daqueles que estão trabalhando com eles aos seus filmes e as suas próprias características, acho que todos os trabalhadores de um filme são seus autores, ao mesmo tempo que acho que o diretor quando impõe uma personalidade ao seu projeto acaba sendo o autor central por ser aquele que vai dar uma unidade cinematográfica entre todos os elementos (o que não torna que os seus colaboradores sejam menos cruciais e tenham menos valor que ele) e essa personalidade pode se dar dos mais diversos jeitos desde dos exemplos mais descarados de estilística até aos mais sutis.

Ser um autor não é um mérito por si só, algo positivo por si só e não ser um autor não é algo negativo por si só ou um demérito. Existem cineastas que são autorais e que são péssimos, como também existem cineastas que não são autores e são excelentes. Um cineasta é um cineasta antes de ser um autor e deve ser visto assim, o mais importante é que ele domine a linguagem cinematográfica e construa filmes com uma unidade atraente dentro do que ele quer contar ou transmitir na sua imersão. O resto vem depois. A busca pelo autorismo e a “teoria dos autores” não é uma questão de juízo de valor, mas tem a sua importância vital porque ao se encontrar recorrências nas filmografias desses diretores que transmitem isso você consegue perceber um elo de pensamento, de habilidades e uma construção continua em diferentes obras que refletem um ponto de vista específico, um olhar específico e uma voz específica que se soma com o domínio cinematográfico do diretor de construir isso. Reconhecer isso contribui para o pensamento cinematográfico, para o debate cinematográfico e alimenta ainda mais uma relação com o filme que vai muito além do momento que ele termina, que é um dos objetivos da discussão artística e da crítica artística.

Quando só existe a personalidade mas não existe o domínio, a autoria se dilui. Mas quando existe a personalidade e o domínio, a obra toda daquele criador se torna ainda mais fascinante. Isso não quer dizer que os filmes deixem de ter uma análise individual. Grandes cineastas são capazes de fazer filmes medianos/ruins como cineastas medianos/ruins são capazes de fazer grandes filmes. Todo cineasta é capaz de acertar, por pior que seja, e todo cineasta é capaz de errar por melhor que seja. São raríssimos os grandes cineastas que não têm um filme ruim ou um cineasta ruim que não tem um filme bom. E acertar não transforma automaticamente um mau cineasta em bom e errar não torna um bom cineasta em mau (até porque grandes gênios do cinema têm filmes fracos e podem ser melhores do que cineastas que não tem nenhum filme ruim porque os seus melhores projetos não transcendem no nível como os melhores desses outros). A grande questão e uma das grandes diferenciações entre as qualidades desses cineastas é que até nos trabalhos medianos/ruins de um grande cineasta será capaz de se tirar uma reflexão ou se perceber coisas interessantes (não que isso exima a qualidade de um filme), o que nem muitas vezes não é garantia com cineastas menores.

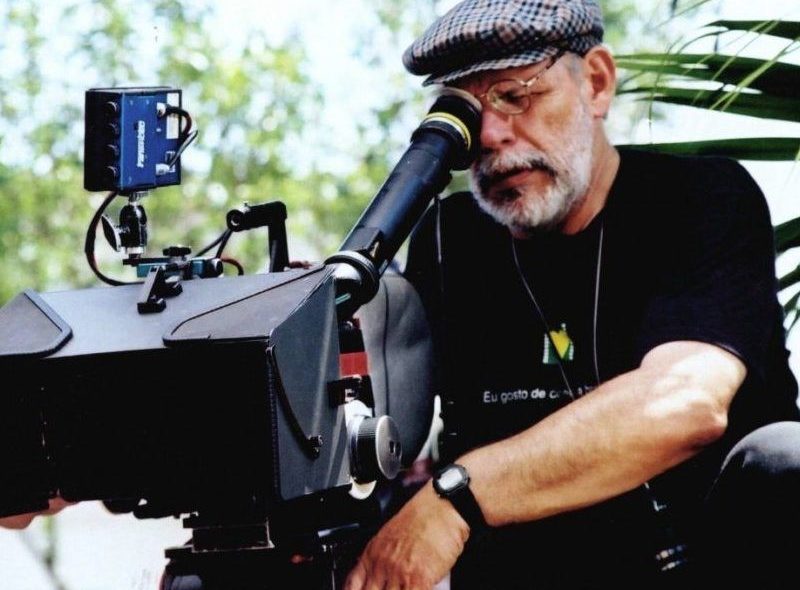

Um gênio como o Richard Fleischer é capaz de fazer um O Fabuloso Doutor Dolittle de 1967, mas até num filme tão fraco vemos traços de um artista brilhante que são diluídos em pontos que não se ligam para que o projeto tenha força e mesmo assim ao vermos o todo da sua carreira percebemos uma força descomunal nos seus acertos que o colocam num patamar gigantesco. Da mesma forma que um péssimo cineasta como o Rob Marshall é capaz de fazer um filme ótimo como Chicago, por conseguir demonstrar uma inspiração pontual ou ter os seus piores traços limitados, o que não anula que ele apresenta isso na sua carreira no geral dela de maneira tão agravante. Darren Aronofsky é um autor e é um dos cineastas que eu mais desprezo no cinema. Michael Curtiz não é um autor e é um dos melhores cineastas da Hollywood clássica. Então por mais que eu defenda a busca pela autoria, é importante não colocá-la em caixinhas simplórias e que a distorcem. Nessa busca um dos cineastas que mais salta aos meus olhos ao se pensar nessa questão do autor e isso ser gritante é o saudoso Carlos Reichenbach, um dos meus diretores brasileiros preferidos, não só um dos melhores do Brasil como um dos melhores do mundo.

Seus três últimos filmes: Garotas do ABC de 2004, Bens Confiscados de 2005 e Falsa Loura de 2008 reforçam características recorrentes na sua obra como um todo e conversam plenamente entre si dividindo traços de buscas que ele estava atravessando durante aquele período do Brasil dos anos 2000 do governo Lula. Fui recentemente num debate no Cinusp Paulo Emílio – excelente cinema universitário da USP – onde o crítico de cinema Filipe Furtado relatou como os filmes do Reichenbach se beneficiaram do tipo de direção de arte e escopo dos filmes da Retomada, mas sem aderir a um convencionalismo cênico e narrativo que esses filmes eram muito marcados. E isso é reconhecível nesses filmes assim como é reconhecível como esses três filmes são melodramas sociais, como cada um da sua forma falam de mulheres da classe trabalhadora e seus dramas humanos, suas questões sexuais, são ambientados em São Paulo (apesar de Bens Confiscados mudar de ambiente para o interior do Rio Grande do Sul, onde se passa na grande parte do tempo) e fazem leituras sociopolíticas muito especificas do Brasil daquele período sem aderir a um aspecto discursivo. Garotas do ABC foi idealizado como um grupo de filmes que iriam explorar diferentes operárias de São Bernardo que já apareceriam nesse primeiro filme e depois passariam na televisão como uma série de telefilmes. Como o filme não fez sucesso de público e não foi bem recebido na época em que foi lançado (algo infelizmente e injustamente comum para os filmes de Reichenbach naquele momento), a ideia não foi pra frente e só ficamos com um filme painel que aborda a história de diversas mulheres e muitas tramas, mas tem um centro – apesar de não ser o foco único – na história de Aurélia (Michelle Valle), uma das operárias que namora o neonazista Fábio (Fernando Pavão), pertencente a um grupo violento de extrema direita. É o lado mais cruel e bizarro – porém plenamente palpável – das contradições brasileiras.

Reichenbach prevê nesse filme a exatidão do reacionarismo brasileiro nazifascista com que convivemos hoje. Um filme que fala do bolsonarismo e do olavismo antes do bolsonarismo e do olavismo se tornarem questões protagonistas do nosso país. Fala das suas sementes que ganharam frutos depois. Enquanto isso era ignorado, Carlão – como era conhecido – já estava atento a isso (visionário). A encenação do filme é das melhores: é solene, mística, sensível, suave, mas ao mesmo tempo caricatural, furiosa, escrachada, delirante. A câmera dando voltas pelo Fernando Pavão e o Selton Mello (espetacular, no melhor papel da vida dele) que faz o líder do neonazistas na pedreira com os trabalhadores no fundo ao redor deles é só um dos grandes momentos de direção do filme, com direito a over the shoulder em costas nas sombras, quando surgem os personagens do Pavão no bar e do Ênio Gonçalves pela primeira vez. O quadro cinematográfico de ponta de cabeça pelos olhos de Aurélia junto com ela no seu encontro com Fábio, até que o quadro volte a ficar numa altura normal. Ao conviver com essa distorção, as passagens pelos rostos dos personagens e o momento e a sequência num plano remetendo “Deus e o Diabo na Terra do Sol” fechado, desfocado, em close no rosto de um justiceiro enquanto ele diz um discurso e aos poucos a câmera entra em foco enquanto ele fala.

A câmera indo até o símbolo integralista (“M”, do Fritz Lang) na roupa do Selton Mello ou o plano aberto do Pavão na praia e ele ao fundo. Os pensamentos fascistas sempre estarão aí. A extrema direita é o fim do Brasil, como o Carlos Reichenbach diz em alto e bom som, usando um dos personagens para falar isso na cara do Selton Mello, e convive com esse fim, acaba criando choques diversos. O sindicalismo já está entrando na decadência política de mobilização, justiçamento com as próprias mãos é algo presente, facções criminosas, milicias e o reacionarismo brasileiro já tendo suas primeiras sementes aparecendo, enquanto isso nessa caldeirão o Brasil só vai sobrevivendo e vivendo seus laços cotidianos e de identidades. Além de cineasta, o Reichenbach era um cinéfilo total e um pensador cinematográfico e traz referências no seu filme ao mesmo tempo de Glauber Rocha, José Mojica Marins e pôsteres de filmes do Lucio Fulci e do Jacques Rivette convivendo na sua mente eclética, livre e de olhos livres.

E é num tipo de diálogo e interpretação marcada anti–naturalista que o Carlão desenvolve os seus personagens, que acaba surgindo um senso de afeto e de profundidade que é muito magnifico, porque ele domina isso como poucos. Os personagens dos neonazistas são escrachados e patéticos para percebemos o quão asquerosa é aquela mentalidade perversa deles (olhar para as cenas deles é parecido como olhar os absurdos que vemos o Nikolas Ferreira falar constantemente) fazendo que o núcleo deles possua um humor grosseiro e nojento que enfatiza o pior deles, mas ao mesmo tempo o filme nunca abandona o sentimento de horror que aqueles personagens manifestam, pelo contrário, só vai crescendo com isso, de como aquelas figuras são absolutamente perigosas, apresentam muita gravidade e são parte intrínseca de uma humanidade sombria que é muito palpável com o mundo que vivemos, em como esses personagens convivem com o universo deles e em como eles são apresentados com profundidade. Com peso. Poucas coisas são mais autênticas no Brasil de hoje que o personagem do Selton Mello e isso é assustador. Os playboys reacionários, o amigo incel e por aí vai. Os personagens são caricatos, exagerados, bregas, mas dentro disso existe uma humanidade e uma profundidade ímpar. Ninguém existe apenas para ser um discurso e justamente por não existirem para serem um discurso, isso fortalece as teses do próprio filme, que está longe do mecânico. Está dentro do máximo do que é a realidade e do cinema.

Já Bens Confiscados continua essa dissecação do Brasil, mas numa história muito mais autocontida. Betty Faria (magnífica) interpreta uma enfermeira de São Paulo que viaja até o interior do Rio Grande do Sul com um garoto que é filho bastardo de um político corrupto que sofre denúncias naquele momento e que a mãe morreu. A personagem de Betty é outra ex-amante do pai do garoto e começa a desenvolver com ele uma relação estranha que vai do afeto maternal para uma atração sexual, mesmo ele sendo muito mais novo. Os símbolos do comentário do Brasil pairam pelo filme ainda: o personagem de Werner Schünemann, que é o caseiro que toma conta dos dois, é mais um símbolo desse Brasil reacionário, dessa masculinidade tóxica e violenta que Carlão já estava falando no seu filme anterior. Enquanto a trama política que é o estopim pro filme acontecer, representa bem esse Brasil do começo dos anos 2000, dos estouros dos escândalos de corrupção com o personagem do Antônio Grassi como esse perfeito representante de um pau-mandado do “centrão”. Mas o poder do filme está em como ele novamente investiga tão bem essa mulher da classe trabalhadora como um ser humano completo cheio de nuances vagando por aventuras cheias de incertezas e locais que parecem muito solitários mesmo que ela esteja acompanhada de outras pessoas. Carlão parece encantando com as suas personagens e existe uma relação de hipnose em cada plano com Betty Faria em cena, nos seus closes e nas suas expressões. Da mesma forma que ele continua uma encenação extremamente elegante – das mais da sua carreira – pela composição, pelo uso de molduras e de como constrói os ambientes.

O sentimento final de desilusão com a câmera fechada na sua personagem central devastada, de pé, encarando o horizonte, e o fato de ter sido usada só como um objeto por homens poderosos, remete totalmente ao final do seu filme seguinte e final: Falsa Loura. Ambos os filmes inclusive se utilizam como referência do longa-metragem italiano A Moça com a Valise, de Valerio Zurlini, um dos cineastas favoritos de Carlão. Não só o final dos três filmes se conversam completamente, mas existe uma cena em Falsa Loura na qual o filho do personagem de Maurício Mattar encara Silmara (Rosanne Mulholland) enquanto ela dança com o pai, que é igual ao protagonista do filme de Zurlini encarando Sophia Loren. Falsa Loura pra mim não é só o melhor filme do Reichenbach, é o melhor filme brasileiro já feito e um dos três melhores do cinema como um todo. Ao contar a história da operária de São Paulo, Simara, e dos seus conflitos, Carlão demonstra a essência do que é encenação. Da tal da mise-en-scène. Existe uma coesão total entre todos os elementos e imaginação total na utilização deles para se chegar em algo: a humanização da sua figura central e o mundo cruel que ela habita (principalmente para mulheres e a classe trabalhadora). Eis um filme que atinge a perfeição da encenação como pouquíssimos.

Os movimentos de câmera, a suavidade que eles possuem, como eles estão sempre ativos para revelar calmamente algo ou registrar e se mover pelas coisas da maneira mais inteligente possível, seja filmando a conversa de Silmara com as suas amigas por trás do vidro, seja movimentando-se entre a conversa delas repetidamente indo e voltando, assumindo uma perspectiva observacional sempre ao ir abrindo o plano da porta do seu quarto, da viagem do seu pai com a paisagem rural, até rompantes extravagantes e de emoção como o zoom final ou a câmera fechada exclusivamente em Rosanne Mulholland andando em câmera lenta enquanto ela é quebrada pela desilusão se dissolvendo com a cidade. É um melodrama de uma construção visual e cênica extremamente elegante e suave, as sombras marcando o sexo e a chegada das figuras, o reflexo verde em Rosane, o plano de Silmara vendo o Cauã Reymond de longe no palco, ao mesmo que ele reconhece o escracho das conversas, a fantasia, o delírio, a fantasia, o imaginário cafona (a cena do karaokê), a caricatura, a poesia unida ao sarcasmo e usa tudo isso de modo radical pra criar uma mescla entre cotidiano e imaginário somando as duas coisas. As fusões e sobreposições de imagens que Carlão e a sua montadora Cristina Amaral bolam vão muito nesse sentido. Tem uma beleza muito especial em como o Reichenbach constrói uma condução antinatural de personagens e diálogos para chegar justamente no que lhe interessa: em perceber como dentro dessa artificialidade de postura no seu texto e na unidade dos seus atores aquelas pessoas são profundamente humanas, cheias de características específicas, nuances, contradições e falhas e se aprofundando nas suas complexidades.

O filme vai desenvolvendo a humanização de Silmara longe de qualquer condescendência, julgamento ou lugar comum mais maniqueísta, mostrando como ele é muito mais que aquela “falsa loura” que aparenta no início, apesar dos homens ao seu redor quererem a colocar nessa posição. Como ela é um ser humano completo e complexo habitando um espaço de dores, desilusões, afetos tão doces, lutas, características admiráveis e fantasias. Se utilizando do estereótipo para se avançar dele. O Reichenbach é um intelectual de esquerda radical branco e de classe média que nunca olha para pessoas de outra classe como se elas não fossem seres humanos. E isso é muito raro. Os filmes do Carlão se constroem a partir dessa teatralidade (como o Filipe Furtado bem citou no debate no Cinusp após a exibição do filme), desse antinaturalismo, desse jeito duro de falar um texto que realmente é um texto, desse mergulho na caricatura (mas sem julgá-la apesar de todo o sarcasmo que as suas imagens e personagens demonstram), do escracho dentro do pitoresco, mas usando isso sempre para elaborar um cotidiano que na encenação e na construção dos personagens é extremamente autêntico, humano e caloroso seja filmando a ambientação urbana tão real ou criando as suas personagens fazendo com que cada diálogo, cada apontamento na frase, cada demonstração caricatural e todo o modo de falar as frases do filme sejam muito orgânicas mesmo quando eles são muito artificias e que eles operem a favor de uma humanidade muito intensa.

Existe uma fuga do realismo, da naturalidade, mas ao fugir disso e por meio da artificialidade (mesmo esbarrando na ambientação real), você chega fundo na profundidade do que é mais real, mais mundano e mais autêntico possível. A inteligência da encenação e da montagem se somam por esse elenco que na superfície se inserem completamente e de forma total na lógica textual e de direção de atores. Mas além do casting perfeito (tanto pra evidenciar esse escracho brasileiro tão presente ao nosso cotidiano), também oferecem a dimensão emocional e a força de expressão para se salientar ainda mais essa autenticidade já dita. A Rosanne Mulholland é uma força da natureza compondo uma das personagens mais bem construídas não só do cinema brasileiro mas do cinema em geral. Seu rosto, seu corpo, sua fala e suas expressões estão em total casamento com os jogos de imagens e movimentos que o filme constrói insensatamente entre a sensibilidade e o delírio. Seu rosto é a assinatura final de um tratamento de um dos maiores gênios que já se envolveram com a sétima arte.