Crítica (2): Assassinos da Lua das Flores

Assassinos da Lua das Flores

Direção: Martin Scorsese

Roteiro: Eric Roth, Martin Scorsese, David Grann

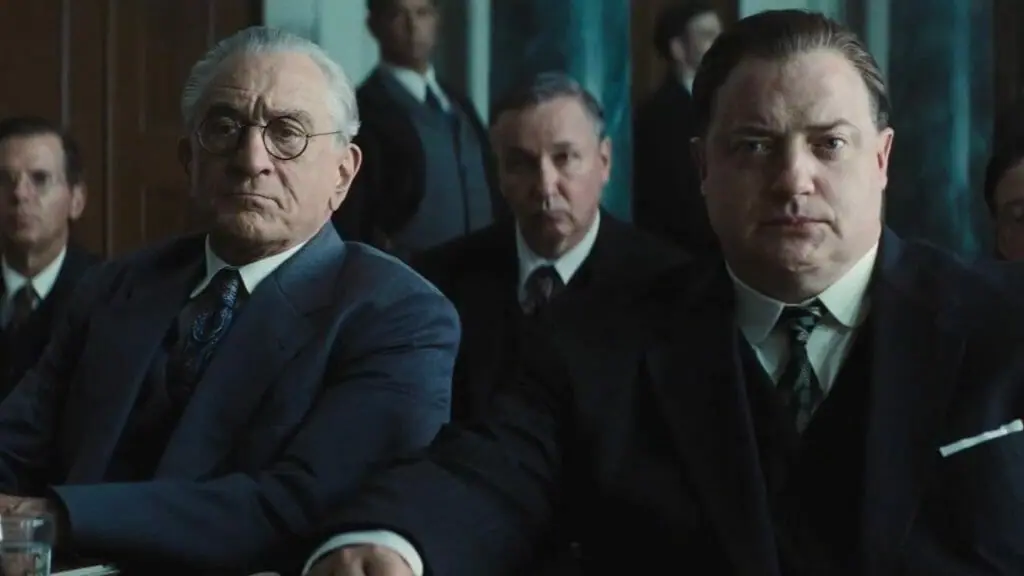

Elenco: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Robert De Niro, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers.

Sinopse: Misteriosos assassinatos acontecem nas terras indígenas de Osage, ricas em petróleo, nos anos 1920. Esses assassinatos acabam desencadeando grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, diretor do FBI.

.

“É mais fácil condenar um cara por matar um cão do que por matar um índio”

Como muitos países da América, a história dos Estados Unidos foi escrita a punho com letras garrafais feitas de sangue. Se hoje a chamada “terra da liberdade” esbanja a quatro ventos o seu supostamente incrível american way of life, o faz às custas do sofrimento milenar do povo nativo, expulso e dizimado de suas terras pela ganância insaciável do homem branco. Ao longo de muitos anos não foram poupados esforços para apagar a história das pessoas de cor e o Cinema americano, no princípio, foi um grande aliado na construção de um imaginário popular que via o povo nativo enquanto um dos maiores inimigos da nação.

Gênero tipicamente americano que entrou em decadência no mundo moderno, o western foi um dos mais importantes pilares para o desenvolvimento da sétima arte na terra do Tio Sam. Em muitos deles os indígenas eram retratados enquanto sujeitos violentos e selvagens os quais deveriam ser controlados. As narrativas que envolviam arco e flecha versus armas de fogo mostravam esse povo sendo assassinado, apagado da história. Durante muito tempo, criou-se uma noção de que o homem branco era o verdadeiro dono dessa terra, e não um invasor. E o mundo comprou essa versão, por muito mais tempo do que deveria.

Hoje, o desenvolvimento de uma consciência social, histórica e política permite uma releitura do que um dia fora tratada como a verdade única e inabalável. Dentro do Cinema contemporâneo isso tomou diferentes contornos e tem refletido no nascimento de cada vez mais narrativas que abordam minorias históricas e suas vivências, cultural e histórias, muitas destas até então desconhecidas. Temos sido presenteados, de certa forma, com uma nova perspectiva do velho mundo, muito mais plural e identitária do que se poderia imaginar nos filmes clássicos de John Ford e nos spaghetti de Sergio Leone. Temos o poder e o conhecimento de tornar da sétima arte, hoje mais que nunca, uma ferramenta poderosa de reescritura das importantes histórias que possam ter sido ignoradas pelo tempo, e Martin Scorsese compreende isso.

Em Assassinos da Lua das Flores, o diretor constrói um épico sobre a farsa do sonho americano que ao mesmo tempo que critica de forma ferrenha a ambição violenta e hipócrita do homem branco na forma dos personagens de De Niro e DiCaprio, confere força e dá voz à nação Osage por meio da atuação irretocável da personagem de Lily Gladstone. Se em Poderoso Chefão (1972) e Era Uma Vez na América (1984) a ruína do american dream é narrada diante da perspectiva ítalo-americana, em Assassinos da Lua das Flores os Osage são as grandes vítimas dessa tragédia. A desconfiança e o sofrimento que Mollie Burkhart encarna é ainda mais doloroso e cruel do que aquele que o Michael Corleone que chora a morte da filha nas escadas poderia imaginar ou aquele que leva David Aarason à tortura psicológica como uma penitência eterna.

Na sucessão das tragédias vividas pela nação Osage, a personagem de Lily Gladstone é a mais atormentada pela dúvida. Enquanto personagem de DiCaprio é mais atormentado pela sua própria ganância. E os dois se encontram na tragédia clássica que nasce do desmoronamento do amor, na perda de sua inocência. Enquanto Mollie encara os homens brancos que surgem ao seu redor como uma espécie de cerco que vai se fechando, acuando-a em todos os espaços os quais gradualmente se tornam cada vez mais claustrofóbicos: da sua casa até uma cama em um quarto. Scorsese, através de uma encenação clássica e escolhas de enquadramentos, irá opor Mollie à Ernest e irá traçar paralelos narrativos que ora aproximam, ora opõe os dois extremos de uma história de amor entre o homem branco e uma mulher osage, sintetizando essa tragédia histórica de dimensões culturais imensas, em um clássico conto de amor e traição. Dor e ódio.

Scorsese utiliza seus personagens como representantes de um contexto muito maior, dramatizando toda a história americana em algo parecido com o que John Ford faz em No Tempo das Diligências (1939). Como Mollie representa toda uma nação, Ernest é o homem branco que tenta se apresentar como diferente, mas para o qual o dinheiro sempre irá falar mais alto que a razão, pois é, antes de tudo, um homem fraco cuja moral não passa de questionável. Não há escrúpulos e nem limites, esse homem que se apresenta como mais íntegro que os demais e até mesmo aquele de alma caridosa e aparentemente gentil como William Hale, pode executar os atos mais vis deste mundo sem um pingo de remorso apenas por compreender o sangue indígena como menos valioso que o seu próprio (algo que fica marcado no filme em uma pequena conversa entre Ernest e o matador de aluguel que ele contrata para matar um membro dos Osage que sofria de depressão).

No entanto, o que poderia se tornar algo maniqueísta e superficial assume facetas múltiplas diante da complexidade inerente às relações entre o homem e a comunidade. Em um dos momentos mais marcantes do filme, Hale parece ter certeza que uma hora ou outra sairá impune da situação, pois “o povo não tem memória”. Ele acredita veementemente que seu “trabalho para a comunidade” lhe fará ser perdoado e que o assassinato de Osages irá significar muito pouco ao final (trazendo à tona a ideia de que é mais fácil ser punido por matar um cão que um índio). Enquanto resgata a memória desse povo, Scorsese revela o pior e mais violento lado dos homens, aquele que se esconde atrás de portas, à meia-luz (forma em que Ernest e William são frequentemente enquadrados durante o filme, com sombras em seus rostos). É mais do que apenas o bem versus o mal, é uma contradição infinda, uma dualidade manipuladora que se faz presente especialmente no personagem de Ernest Burkhart.

Ainda, as relações familiares e os simbolismos são importantes pilares desse filme. Na retratação desse povo e suas ligações, vi muito de algo que Ozu e Kurasawa também fariam. A câmera que percebe a casa como uma espécie de templo, como em Era Uma Vez em Toquio (1953) e que percebe os homens nativos e sua cultura como algo impar e sagrado, como em Dersu Uzala (1975). Mesmo diante de tanta tristeza e crueldade, há beleza naquilo que se crê ser além-morte. A cena de Lizzie Q., indo em direção aos seus ancestrais, é uma prova disso. Existe também um cuidado em conferir ao filme um ritmo de progressão, nem lento nem tão abrupto, nas passagens entre um drama histórico no início, uma história de amor ao final do primeiro ato e, por último, um whodunit policial, com referências noir de um clássico absoluto: Chinatown (1974).

Scorsese também tem a mais plena consciência de que seu filme extenso precisava de um humor, um carisma que permitisse que o espectador se atenha à história do início ao fim, sem que a violência constante se transforme de interessante para enfadonha ou banal. Por isso, lhe confere pequenos momentos de alívio cômico tão bem feitos quando aqueles que vemos em Os Bons Companheiros (1990). Um cineasta que entende seu público e faz filmes para o público, já dizia Hitchcock, entende perfeitamente como utilizar os mecanismos do Cinema para envolvê-lo de uma forma em que o tempo não é sentido como um peso. Assassinos da Lua das Flores tem três horas e trinta minutos de duração, e ainda assim é um filme agradável e interessante de se assistir. A trilha sonora avisa o constante perigo, enquanto o filme se desdobra em uma investigação policial até se tornar quase um drama de tribunal.

Entendo que as histórias sobre os homens do petróleo não são novas no Cinema. Paul Thomas Anderson, por exemplo, fez o melhor filme de sua carreira até então justamente sobre esse mesmo tema. A obra-prima do cinema contemporâneo, Sangue Negro a qual Scorsese inclusive usa como referência em duas cenas (na ambientação e disposição dos atores na sala em que Hale espanca Ernest e, claro, na cena em que Ernest está acuado no canto de uma sala enquanto os olhares impiedosos dos homens de preto o observam atentamente, exigindo que ele não testemunhe contra seu tio), é um exemplo de narrativa que trouxe a complexidade da ganância do homem do petróleo a outro nível, mas está mais um estudo de personagem do que um épico do sonho americano. Scorsese percebe essa dinâmica do “black gold” americano como algo diferente ao inserir a nação Osage nessa equação. Como mencionei antes, Assassinos se difere ao retratar arquétipos diante de uma abordagem similar à Fordiana da História do país.

E, para mim, ele mais do que sucede, ele faz história. Após anos de pesquisa (e muita experiência acumulada), o diretor encontrou uma forma de tornar essa narrativa verdadeiramente rica, fazendo deste filme algo além de sua óbvia importância. Pois se tem algo que pouquíssimos filmes contemporâneos realmente compreendem, é como contar sua história importante sem se resumir em uma história importante. Com o perdão da repetição, a verdade é que a sede de reescrever a história no cinema contemporâneo na maioria vezes é nobre, mas pouquíssimas vezes é marcante. A verdade é que pouco adiante a sede desenfreada de reescrever a História se não compreende o Cinema em sua linguagem o suficiente para torná-la impactante.

O final de Assassinos da Lua das Flores tem enorme impacto não apenas por quebrar nossas expectativas, mas por entender o Cinema. Scorsese se revela um contador de histórias em um cameo que antes de qualquer coisa nos comunica sua imensa habilidade e entendimento da sétima arte. Os recursos de sonoplastia, os diálogos, o palco e os espectadores como nós mesmos. Nesse final ele mostra que compreende que o mais belo e emocionante que existe em se poder contar a história de outrem e, nesse caso, de parte da Nação Osage é, pura e simplesmente, as possibilidades inúmeras da própria forma de arte que ele escolhe para isso. Essa obra inicia um novo momento na carreira de Scorsese que uma vez comprovado seu talento e nome, tem a liberdade de fazer aquilo que deseja atribuindo ao seu conhecimento incomparável do Cinema a características que lhe são próprias. Ele referencia filmes com riqueza, jamais como algo que poderia ser compreendido como pouco imaginativo. Das características que mais amo, o retorno ao cinema clássico me marcou profundamente. Ao escolher transformar uma crítica ferrenha ao imperialismo em uma tragédia em nome do amor, um épico, o diretor percebe uma forma de atrair as pessoas de volta para o Cinema para um filme de longa duração que não é nada mais que se voltar à origem dessa arte ao conferir-lhe um passe livre para sentir as mais primitivas emoções (enquanto raciocina a tamanha complexidade dessa História com H maiúsculo, dos Estados Unidos e de boa parte do resto do mundo onde povos nativos foram apagados). Scorsese se permite inovar, também, e ao fim é apenas sobre explorar tudo que pode vir dessas possibilidades, enquanto nos leva em uma jornada pelo seu mundo apaixonante. Um dos maiores filmes dessa geração.