Crítica | Maligno

Ficha técnica

Direção: Nicholas McCarthy

Roteiro: Jeff Buhler

Elenco: Jackson Robert Scott, Taylor Schilling, Paul Fauteux, Colm Feore, Peter Mooney

Nacionalidade e Lançamento: EUA, 2019 (14 de março de 2019 no Brasil)

Sinopse: Preocupada com o repentino comportamento estranho e violento de seu filho Miles, Sarah inicia uma investigação por conta própria para entender o que está acontecendo. Mas o que ela descobre é que alguma espécie de força sobrenatural está agindo sobre ele, influenciando, cada vez mais, suas ações.

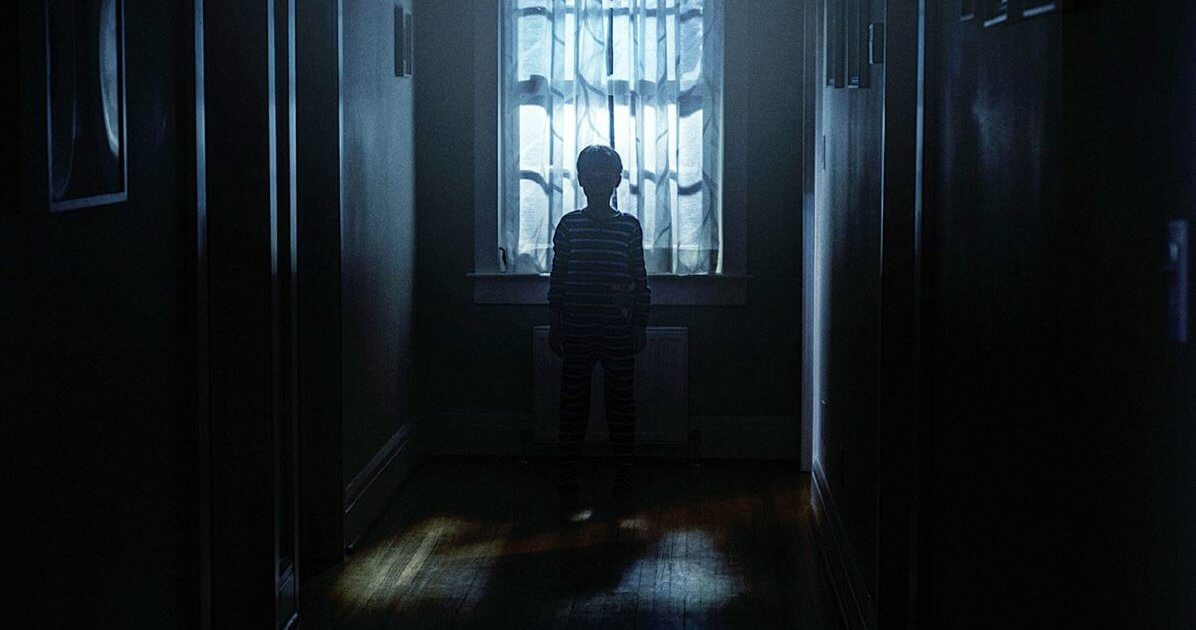

O filme de “criança do mal” é um subgênero com espaço bem cimentado no terror, seja sobrenatural, como “A Profecia (1976)” ou aqueles mais ancorados na realidade, como “A Órfã (2009)” e o subestimado “Joshua – O Filho do Mal (2007)”. Se na maioria das produções do tipo a real natureza da criança é revelada em viradas posteriores de roteiro, neste Maligno ela é explicita já em seus minutos iniciais, onde presenciamos simultaneamente o nascimento de Miles Blume (Jackson Robert Scott) e a morte do serial killer Edward Scarka (Paul Fauteux). Neste prólogo, fica claro que estamos lidando com o primeiro tipo de horror: o sobrenatural.

Assim, o roteiro de Jeff Buhler (com um currículo construído quase que por inteiro no horror, com o competente “O Último Trem (2008)” e o vindouro remake de “Cemitério Maldito” entre seus trabalhos) avança no tempo, registrando momentos curiosos e incomuns que surgem na personalidade do garoto – seguindo uma convenção do subgênero, é claro que ele é um prodígio (fazendo jus ao título original do filme: The Prodigy) – como sua súbita vontade de comer páprica. Se vamos mencionar convenções, vale dizer que a provável maioria está presente nos arquétipos de maligno: o cachorro que some apenas para ser encontrado morto, a personagem da babá (Elisa Moolecherry), a figura do “médium (Colm Feore) ” que introduz os personagens ao sobrenatural e até mesmo o pai (Peter Mooney) que, através do ceticismo, se opõe à mãe da criança.

O papel da figura materna, claro, é essencial em Maligno, já que é muito difícil fugir do caminho lógico, presente aqui e na grande maioria dos filmes do gênero, de usar tais temas para contar uma história sobre maternidade, um conto de “mãe e filho”, e a atriz Taylor Schilling se segura muito bem como Sarah, a preocupada mãe de Miles. O problema do roteiro em si reside em sua previsibilidade. Ao se apressar para revelar a natureza do garoto e o conhecimento da mãe sobre a mesma, imaginamos que o diretor Nicholas McCarthy pretende subverter alguma expectativa (como o ótimo “Sobrenatural (2010))”, de James Wan, com premissa vagamente parecida), mas o que se vê aqui, no entanto, é um enredo sem muitas surpresas.

Como já temos uma noção de para onde a história caminhará, o que resta é observar ao menos o quão bem ela é contada, e neste sentido, McCarthy e seu diretor de fotografia, Bridger Nielson, conseguem captar algumas imagens evocativas, como o próprio momento da “reencarnação” do começo, contada através de uma rima visual elegante. No entanto, nada que consiga – mesmo que conte com uma atuação memorável de Jackson Robert Scott – elevar Maligno a algo mais do que o “filme de criança do mal” da vez.