Crítica: A Lenda de Candyman

O Mistério de Candyman (1992), clássico do terror dirigido por Bernard Rose a partir do conto “The Forbidden”, do grande Clive Barker (Hellraiser, Nightbreed), obtinha êxito diante das inúmeras camadas que abordava. No filme, a estudante de pós-graduação Helen Lyle (Virginia Madsen) está escrevendo uma tese sobre lendas urbanas e o efeito social que elas provocam. Helen se intriga pela lenda de Candyman. No século 19, Daniel Robittaile (Tony Todd), um artista preto e filho de um escravo, foi brutalmente assassinado após se apaixonar pela filha branca de seu senhorio. Robittaile teve sua mão serrada e substituída por um gancho, seu corpo coberto de mel para que ele fosse torturado pelas picadas de abelha (daí o nome Candyman, pelo qual foi chamado pelas pessoas). Na Lenda, diga seu nome cinco vezes no espelho e você invocará Candyman, que retorna para nunca ser esquecido e derramar sangue.

Tendo suas raízes na injustiça e no racismo, a origem do vilão-título do primeiro filme adicionava contornos trágicos à sua figura, algo que Rose elevava com os contornos góticos e românticos que atribuía à obra. Essas características vinham, também, com as belas e poéticas composições orquestradas de Philip Glass, construindo uma verdadeira e sombria fábula moderna. Mais do que isso: o filme também funcionava diante das variadas e complexas camadas de comentário social que explorava, desde o isolamento urbano da classe periférica, ao papel da mulher na sociedade, passando por escravidão e racismo. A complexidade da relação de Helen com o intoxicante Candyman vivido por Tony Todd num dos maiores papéis de sua carreira elevava O Mistério de Candyman a um filme praticamente perfeito.

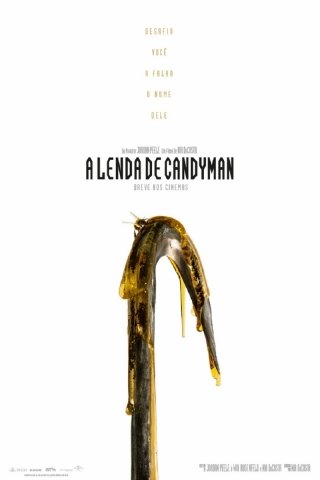

Em A Lenda de Candyman, quarto filme da franquia, a diretora Nia DaCosta pretende revisitar e ressignificar essa lenda, apadrinhada por Jordan Peele como produtor. Diferente da maioria das reinvenções modernas, o novo Candyman funciona como uma sequência daquele primeiro filme. Trazer a história da obra original pra uma atualidade em que muitos daqueles temas continuam presentes e mais relevantes do que nunca, com casos de brutalidade policial contra pretos enraizada no próprio sistema, parece de fato o caminho ideal. Assim, a mitologia é aqui expandida: Daniel Robittaile é na verdade o início de uma colmeia de “Candymen”, de jovens pretos assassinados brutalmente por uma sociedade doente, que retornam como forma de punição e ressignificação de seus assassinatos, uma ressignificação que DaCosta também pretende fazer utilizando um ícone de terror como um fantasma de injustiças históricas e contemporâneas.

Assim, é curioso como esse mote de reinvenção/ressignificação é sentido já nos primeiros planos do filme: se o original acompanhava os prédios de Cabrini Green e os infames conjuntos habitacionais de Chicago em tomadas aéreas que tornavam o espaço urbano num personagem, o filme de DaCosta se inicia com tomadas opostas, onde vemos o céu e os prédios de Chicago do ponto de vista dos pedestres, instaurando uma inquietação pela estranheza dos planos e funcionando como um espelhamento que dialoga com a própria natureza da lenda de Candyman e sua relação com o espelho. Tal sensação é potencializada pela atmosférica trilha sonora de Robert Aiki Aubrey Lowe, que adota acordes graves e repetitivos quase hipnóticos, intercalados com um coral feminino que instaura tensão.

Essa eficácia em construir atmosfera é a maior virtude de A Lenda de Candyman, que pretende explorar de forma muito frontal os temas visitados no primeiro filme, e acaba com resultados irregulares justamente por ter muito a dizer enquanto revisita a mitologia do personagem e espelha à sua própria maneira aquele filme. O protagonista aqui é Anthony (Yahya Abdul-Mateen II), um artista que vive com sua esposa Brianna (Teyonah Parris) naquela mesma Cabrini Green do primeiro filme, agora quase integralmente remodelada com prédios mais luxuosos devido à gentrificação. Após visitar os antigos conjuntos habitacionais em busca de inspiração artística, o protagonista começa a desvendar a lenda de Candyman e, com ela, os fantasmas históricos da região.

Utilizando o meio boçal e pretensioso da arte “alta-classe” como pano de fundo para explorar mal-estares impostos sobre Anthony por ser preto, o filme tem personagens coadjuvantes estereotípicos, como o dono de estúdio que ama tons beges e tem uma namorada hipster vestida com sua camiseta da banda Joy Division; a crítica de arte elitista e a patricinha da escola praticante de bullying. Se tais personagens poderiam soar apenas como clichês ambulantes, o roteiro de Jordan Peele, Win Rosenfeld e DaCosta funciona aqui por torná-los justamente nisso, consciente de tais figuras apenas são clichês por serem de fato escarradas do mundo real, que aqui funciona justamente por não haver uma sátira. Os diálogos destes personagens e entre eles funcionam ora pelo “humor” de constrangimento, ora justamente pelos absurdos reais do que dizem, equilibrando muito bem tais elementos sem que soem exatamente paródicos.

Portanto, quando a punição das invocações ao Candyman chega, ela possui esse tom de justiça e ressignificação justamente por estar sendo imposta sobre essas figuras repugnantes. O romance gótico visto no primeiro filme não possui espaço aqui, já que a proposta diminuiria o peso dos temas explorados aqui em tom de denúncia muito frontal por DaCosta. Dessa forma, a cineasta faz um terror de atmosfera e suspense, culminando em momentos violentos que são filmados com criatividade, tanto graficamente quanto de forma insinuativa. Tendo consciência de como é repetitiva a situação em que as vítimas devem repetir o nome de Candyman no espelho cinco vezes, DaCosta procura sempre formas inventivas de registrar tais situações, como o fato de ocultar da audiência, em determinado momento, uma personagem proferindo as palavras, resultando numa das melhores sequências do filme, onde presenciamos seu assassinato num plano extremamente aberto, do lado de fora do recinto onde ela se encontra.

No entanto, A Lenda de Candyman se enfraquece justamente entre essas dualidades: entre “fazer arte” enquanto tenta olhar e explorar esses temas muito complexos, temas raciais e de classe, do papel do artista e sua obra, da brutalidade policial e da gentrificação. Soa como dualidade, pois o eficaz suspense que DaCosta constrói eventualmente se enfraquece justamente quando chega a hora de tranformá-los em catarse, num terceiro ato que parece apressado. Quando o filme pincela e resolve esses temas através de ações, de causa e efeito (a morte de coadjuvantes já citados), o suspense funciona muito bem, mas quando temas como a gentrificação ficam soltos no filme, a impressão que se tem é justamente a de que são apenas plano de fundo incluídos no meio de imagens elegantes e evocativas construídas com a ajuda do diretor de fotografia John Guleserian, algo que certamente não era a intenção de DaCosta e parece jogada num filme muito ambicioso com os diversos temas que pretende abordar.

Essa confusão se estende até mesmo para a mitologia de Candyman, que acaba por contradizer regras impostas no próprio filme. Afinal, qual é o real propósito do personagem aqui? Numa hora, ele parece um espírito atrás de reparação histórica, na outra, um assassino que — como no primeiro filme — não separa os inocentes dos culpados. Às vezes ele parece ir atrás de quem profere seu nome no espelho. Em outras, poupa quem disse o nome. É como se o personagem fosse adequado conforme as cenas, e isso funcionaria melhor se a sua mitologia não fosse reiterada de forma tão proeminente durante o filme. A impressão que se tem é que DaCosta está tão apaixonada por cada possibilidade temática que o personagem pode ter, que se atém a cada uma delas e portanto a nenhuma completamente, e isso se estende novamente aos comentários sociais que também pretende abordar.

E é nessa contradição que o filme parece ficar, já que por vezes esses temas soam verdadeiramente explorados através do quanto atraente e criativo o filme é visualmente, e o quanto muitas cenas funcionam de forma isolada, criando essa sensação de eficácia, mas se enfraquecendo como unidade – o que nesse caso em específico faz um desfavor as intenções do filme. Vejamos as sequências onde a origem de Daniel Robittaile é recontada, através de marionetes de papel: criativa e embalada pela música tema do filme original, elas conseguem evocar o tom fabular do filme de 92 e funcionam isoladamente, mas eventualmente causam um efeito chicote dentro do resto da narrativa.

Assim, existe esse problema de ritmo numa construção de suspense que tenta amarrar todos os seus temas num clímax que, nessa dualidade, acaba se elevando mais pelas fortes imagens e uso de trilha sonora do que uma coesão catártica e temática dos temas pincelados ao decorrer do filme. No final, uma estranheza: enquanto os créditos finais sobem, ao lado revemos as sequências já mencionadas em marionetes, exibidas desta vez no projetor de um estúdio de arte que vimos mais cedo no filme. O filme se encontra nessa dualidade entre transformar o brutal realismo em arte, de forma meio literal nesse caso dos créditos finais.

É o caso interessante de um filme que acaba não obtendo exatamente êxito total nas questões que quer explorar e desenvolver (muitas vezes por querer dizer muito sobre mais de uma questão, complexas entre si), mas que se eleva puramente como obra à parte do contexto, em grande parte pelo talentoso olhar de DaCosta em construir suspense e imagens evocativas, algo que beneficia a obra, mas frequentemente soam como se existissem para si mesmas, e não a serviço dos temas maiores que almeja. É a dualidade da última cena do filme, que ao mesmo tempo quase alcança a catarse temática, mas se enfraquece por uma espécie de fanservice. Se isso não tira o mérito geral da obra, ela frustra porque entendemos onde DaCosta queria chegar.

-

Nota